2023年4月12日

ドラムの話いろいろ

旅に出れば食い物の話とかそんなんばっかなので、今回は少しドラムの話をいろいろ〜

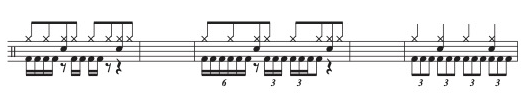

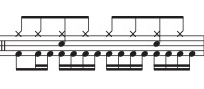

まず今回のツアーでは、2タム2フロアのライドが左右に1枚ずつというセッティングなので、サウンドチェックをする時にそれを全部叩く叩き方をこんな感じで作ってみた〜

通常サウンドチェックでは、バスドラ→スネア→ハイハットから始まってその3点でリズム、そしてタムタム、最後にシンバル類をチェックして、「それじゃあ全体で下さい」となった時に叩くパターン。

エンジニアによってはハイハットとスネアとバスドラのみを重要視して、タムなどを疎かにしたバランスにする人もいて、全部をくまなく叩くことによって、どんな複合リズムでもちゃんと聞こえるようにということで編み出した方法である。

スティーブガッドさんがやってた、左手でハイハットとスネアを叩き、右手でクラッシュから始まって全てのタムと右手ライド、左手で時々左ライドを叩いてやるというものであるが、むっちゃ目まぐるしいのでよく間違う(>_<)

まあ間違えたところでサウンドチェックなので別に構いはしないのだが・・・(笑)

そして、実は誰にも気づかれてないけど、実はハイハットを色々踏んでるんだよという話、名付けて「足も手ほどにモノを言う」!!

まずは、バラードなどでライドを叩いている時に左足がヒマなので(笑)始めてみたら結構よかったので定番化した、「ハイハット裏踏み」!!

この曲などでは、バスドラのパターンがウラで止まったりしてちょっと変則なので、ライドがどうしてもオモテを打つパターンになってしまうので、試しに左足でハイハットをウラで踏んでみたらこれが結構よかったので定番化した〜(金物の音量を上げてミックスしてます)

このハイハット裏踏みは、速いテンポの時にもやったりしている・・・

パーカッショニストがタンバリンなどをウラ打ちするような感じで、16ビートのグルーブが強調されてよかったので定番化〜(先程の動画の33秒辺りから)

バラードに戻った時はハーフテンポでまたウラで踏んでますが、時々Jazzなんかでよくやる叩かずに踏むだけでオープンハイハットの音を出す手法で変化をつけてます〜(1分辺りから)

更に次の動画では、ウラだけでなく自由にハイハットを踏んで、スネアやタムと組み合わせた複雑なリズム(これもJazzの手法)を叩いてます〜(1:30辺りから)

まあ布衣のツアーが開始してから2年、基本的に同じ曲を何度も何度も演奏するわけで、「左足ヒマしてるんならもっと稼働して、なんかもっとええ感じに出来んかなぁ」というわけで始めたものです。

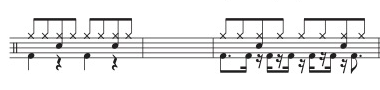

更に今回のツアーではこんな基礎練習〜

この叩き方ねぇ〜理屈ではわかってたんやけど全く叩けんかったものが、ある瞬間コツを掴んだ途端に叩けるようになった!(◎_◎;)

まあボールとかを床に押し付けたらバウンドして速く上下するのと同じ理論で、これはスティックの反動を利用して高速に叩く叩き方です。

要は「スティックコントロール」なので、理論的にはまだまだ速く叩けるはず・・・

速くしていっても、通常のシングルストロークみたいに顔をしかめて「ウォー」と叫びながら根性で速くしてゆくのではなく、指先でリバウンドをうまくコントロールし続けるという感じなので、顔もしかめなければ筋肉が疲れることもない。

ただコントロールし続けてると奥歯の奥がむず痒くなる(笑)

速度はもっともっと稼げるが、指先で叩いているので当然ながら音量は稼げない。

むっちゃくちゃ速いビートのメタルなどでは、音量が稼げないぶんトリガーを使って電気的に迫力のある音にしているという話も聞くが・・・それワシのスタイルっつうかポリシーに合わんしなぁ〜・・・これ習得しても何の役に立つんやろか(笑)

最後に、先日北京でとある制作会社にお邪魔したら、そこがこの記事に出て来るSUBSというバンドのドラマーの会社だったので、まあ色々喋りながらドラム叩いてる映像〜

これ中国人にはきっと涎もんの映像やろなぁ〜・・・

Posted by ファンキー末吉 at:05:23 | 固定リンク

2022年2月27日

Roland電子ドラム使用レポート3(最新機器VAD706 )

コロナの為に延期になってた北京公演の為に先に北京入りした・・・

「北京にいらっしゃるならVAD706という新製品を叩きに来ませんか」

とRolandから連絡が来た・・・

「ヒマやしええですよ〜」

というわけでお邪魔しに行って来た〜・・・

感想はと言うと「何コレ?生ドラムやん(笑)」というルックス!!

音色は自分の音源モジュール T D 50XからS Dカードにバックアップして持って来てるので全く同じ!!

でも叩き心地はちょっと違う気がする・・・

同じようなメッシュパッドなのだが、その締め具合が違うのか、はたまたセンサーがちょっと違うのか・・・

どちらにしろ生ドラムだと全く違うのでそれと比べると「同じ」と言える程度である。

カメラマンがちゃんとした写真を撮ってくれたので、お礼に何か叩いて映像でも撮ってプレゼントしますよと言うと大喜び!!

ドラム叩いて喜んでもらえるならこんな嬉しいこともないので、さて何を叩こうかなと思ったのだが、世にある電子ドラムのDEMO演奏は大体最初から最後までひとつの音色で叩くのが多いので、こりゃやっぱり途中で音色をぽんぽん変えるのが良かろうということで、やっぱ「Vision Rocks」!!

ところがこれ一度やってるので、やっぱ別バージョンを叩かなきゃなぁ・・・

ということで時間を頂いてまた全部の音色を聞いてセットリストを組み直す・・・

オープニングの音色が一番イメージを印象付けるので、今回はティンパニの音を選んだのだが、「さてどんな風に闘うかなぁ・・・」と思って叩いていると、時々ティンパニの音程が変わる!(◎_◎;)

「これさっきは音が低かったのに今なんでこんなに高い音なんですか?」

と素直な疑問をぶつけてみると・・・

「ハイハットの開け具合で音程が変わるんです」

!(◎_◎;)・・・そりゃ凄い!!・・・ということでしばらく遊んでみる(笑)

録音はやっぱパラで録った方がよかろうということで、USBケーブルで音源モジュールとパソコンを繋いでProtoolsを回して録音する・・・

ところが前回と全く同じセッティングなはずが、何故かProtoolsがフリーズしてしまう!(◎_◎;)

出力がこのように32chのうちに無駄なものが多いので、チャンネルを半分以上減らして回してもやっぱりフリーズする!(◎_◎;)

仕方がないのでLogicを回してみたが、それはちゃんと最後まで止まらずに回った(ほっ)

ところが後でファイルを開いてみるといくつかのチャンネルで時々デジタルノイズが乗るのよねぇ・・・(>_<)

原因は不明!!

パソコンや設定は同じなので、USBケーブルが悪かったのか(前回はTypeCタイプで直接パソコンに繋いだが、今回はアダプターでTypeCに変換した)、もしくは音源モジュールの TD50Xのバージョン(ファームウェア?)が古いのか・・・

どちらにしろ、ちゃんと(でもないけど)叩き終えて持ち帰ってMixDownしようと思ってたが、

「じゃあ今の動画もうアップしていいですか?」

とスタッフの人・・・!(◎_◎;)

あかんがな!!そんなアンプからの生音を携帯で録ったようなん・・・

「ちゃんとミックスしたいい音のを送りますから!!」

と言うのだが・・・

「まだ音頂けませんか?もうあれアップしていいでしょ!!」

・・・と嬉しくて嬉しくてたまらんのかい!!(笑)

しゃーないのでむっちゃ焦ってミックスしましたがな〜(笑)

自分から「何か叩きましょうか」と言い出したのが悪かったのだが、そこそこ練習もせずにこんな難しい曲叩いたらあかんやろ〜(笑)

特にプログラムの切り替えは間に合わんかったのが多い〜(>_<)

まあでもRolandの皆様には喜んでもらえたしよかったよかった・・・

さて本番が近づいて来たある日、Rolandさんからこんなお願いが・・・

『Funkyさん、このVAD706単体もステージに並べて叩いてもらうということは可能ですかねぇ・・・」

ちょうど北京のステージは2段重ねの雛壇みたいになっていて、ドラムセット2台だろうが3台だろうが並べるスペースはある!!

そもそも最初の電子ドラムを使ったライブでは一曲を最初から最後まで電子ドラムで叩いた曲もあったので(その後変更して前半は電子ドラム後半は生ドラムに変更)、電子ドラムだけで叩く曲を作ってその曲だけ隣に並べたVAD706を叩けば良い・・・

「いいですよ!!」と安請け合いしたものの、当日のセッティングや配線が大変(>_<)

毎回のマルチトラックのセッティングに加えて、この新しい電子ドラムの入力を加えたわけなのだが、見事にアサインを間違えてて録音されてなかった(>_<)

DVDになると言うのでこれでは発売出来ない(涙)

・・・というわけで映像を見ながらアフレコ!!

これを見ながら

全く同じように叩くってこれどうよ!!・・・

・・・ところが録音し始めてみると最後にリットが〜かき回しが〜(号泣)

どうにかアフレコが終わってこんな感じ・・・

ドラムソロはしゃーないのでこのVAD706の部分のみオーディエンスマイクのみ(涙)

でも乱れ叩きでプログラムチェンジパッドを叩きながら次々に音色を変えてゆくのん面白い(笑):

(3:30辺りから)

というわけで面白いオモチャ(笑)で遊ぶのも終わってこのVAD706で一番印象に残ったのは・・・

電子ドラムやろ?どうせハリボテやろうと思ったらバスドラなんかむっちゃずっしりと重い!(◎_◎;)

「何が入ってるんですか?まさか重さまで本物のドラムに似せる為に?」

などと質問してみたら・・・

「開発のこだわりで、この中には色んな回路がいっぱい入ってるんです・・・」

って!(◎_◎;)!!!

一度中を開けて見てみたいのう・・・(笑)

というわけでこのこの新製品も貸してくれるわけでもなく(笑)北京の倉庫に眠ってたロートタムやらキャノンタムやらを銀川に送って複合セット最終形をセットアップ〜!!

布衣の新曲ではこのセットを使って、一応4種類の太鼓、

1、生ドラム

2、電子ドラム

3、ロートタム

4、キャノンタム

の全てを叩くという暴挙に出ました〜(笑)

次のレポートはそのレコーディングのレポートを!!!

続く

Posted by ファンキー末吉 at:22:12 | 固定リンク

2022年2月15日

フレンチグリップのススメ

コロナでイベントのスケジュールが軒並みすっ飛んで空いた「失業期間」にはロックやラテンなどをオープンハンドで練習してたのだが、冬の旧正月による失業期間には左手でSwingが叩けるように練習してる・・・

これが夏には漢方薬飲んでお弁当には果物で毎日練習してたらびっくりするほど痩せたが、やっぱJazzでは全く痩せん(笑)

やっぱ身体全体が疲れるビートと違って、Swingは手の先っぽの方が疲れるビートなのな・・・

と相変わらず左手をイジメて続けているわけなのだが、ふと見ると何やら左手さん、苦し紛れに何かを掴んだようだ!(◎_◎;)

昔の持ち方(動画途中)から新しい持ち方に変わっとるではないか!(◎_◎;)

スティックの持ち方には大きく分けて3つあり(レギュラーグリックは除く)、まずクラシックの人がよく使う「ジャーマングリップ」・・・これはスティックの角度がおよそ90度まで開き、手の甲が真上に来るような叩き方である。

有名どころでは先日他界したRushのニールパートなどがこの持ち方である。

対して、真反対なのが、ステイックを平行にして、親指が上を向いた状態で指の力だけで叩く「フレンチグリップ」!!

今流行りの速度系のドラマーはみんなこの持ち方なのであるが、まあこの人のがわかりやすいかな・・・

その他、サイモンフィリップスやビリーコブハム等の大御所もこの持ち方である。

そして、私をはじめ、多くのドラマーは「アメリカングリップ」という上記中間の持ち方!!

親指と人差し指の付け根が上を向きます。

有名どころではこの人がそやな!!

3種類の説明動画〜

私がびっくりしたのは、アメリカングリップであるはずの左手が、苦し紛れにフレンチグリップを習得しとる!(笑)

まあ何の役に立つのかわからんがと思いながら練習はしてたのだが、やっぱフレンチグリップの方が楽なのか?!(◎_◎;)

いやいや、よく見てみると、右手でシンバルレガートをする時もいつの間にやらフレンチグリップで叩いとるやないの?!(◎_◎;)

何やら聞いたことがあるけど、シンバルレガートってスティック自体が鳴ってる音が聞こえるように叩かないかんのですと!!

せやからアメリカングリップとかでぎゅっと握るより、人差し指と親指で握って遊びがあるままシンバルに当てた方が「らしい」のよねぇ・・・

右手が自然にそうなってるのを見て左手が真似た?!(◎_◎;)

いや〜人間の身体って面白いのう・・・このまま本人が気づかないうちに上達して欲しいのう(笑)

さて、何の役に立つやらわからずにコツコツと練習してたのがやっとちょびっと陽の目を見たわけですが、その練習方法をご紹介しときましょう〜!!

これはこの人の動画を見てやり始めたんやけど・・・まあこの人は特別!!(笑)

ちなみに私が詰めている銀川のドラム教室の若いドラム講師の劉健は120(240)の速さで叩けるんですと!(◎_◎;)

でもねぇ〜「これってどうやって使うんですか?」って(>_<)

いや、上の動画の人もやけど、速く動いたからといって決して「いい音楽」をやってるわけではない(失礼)!!

ワシにその速さをくれよ〜そしたらもっと「いい音楽」に有効利用してやるのに〜(涙)

などと泣き言を言ってもしゃーないので、これはやっぱ練習するしか道はないのである〜(笑)

というわけで、色々やってみたところ、一番いい練習はこれ!!

どっかの動画で見たサイモンフィリップスのウォーミングアップ!!

RLRLRLRLRLRLRLRL

RRLLRRLLRRLLRRLL

RRRLLLRRRLLLRRRR

LLLLRRRRLLLLRRRR

LLLRRRLLLRRRLLRR

LLRRLLRRLLRRLLRR

LRLRLRLRLRLRLRLR

(ネットで見てうろ覚えなのでご本家とはちょっと違うかも〜)

もちろん上記とか色んな練習もやるのだが、さすがあのサイモンフィリップスがウォーミングアップで使ってるだけあって、これを「テンポ走る君」で限界までの速度まで練習した後に他の練習やるとかなりウォーミングアップされとる!(◎_◎;)

まあどこまでやれるかわからんがちょっと頑張ってやってみますか〜

まとめ動画

Posted by ファンキー末吉 at:17:14 | 固定リンク

2022年2月 3日

Roland電子ドラム使用レポート2(複合セット)

(前回の続き・・・)

コロナのためお借りしている電子ドラムを引き取りに来れないということでずーっとお借りしている(笑)

私が詰めているドラムスクールには、現在私しか叩いていない校長の生ドラムと、ステージにどどんと置かれた電子ドラムセット・・・

私の使い方と言えば、ドラムの練習は生ドラムでやって、基礎練習は電子ドラム!!

100万円以上する高級機種が練習台に(笑)

いやこのメッシュパッド(?)っつうのの叩き心地が普通のドラム練習台より気持ちいいのよねぇ〜

まあ生ドラムから比べたら全く同じではないけど、生ドラムではリズムは叩いても、基礎練習する気にはならんなぁ〜・・・ウルサイし(笑)

しかし、私とてこのような高級機種をただの練習台として埋もれさせておくつもりはない(キッパリ)!!

考えるに、電子ドラムはこれほど高性能になったとしても、やはり生ドラムではない!!

言うならば、アコースティックギタリストが、まあエレキも弾くけどやっぱアコギやな〜というのと同じである。

いや、でも世界では今では逆の現象も見られている・・・

例えばRoland社が世界に誇る電子ピアノ!!

調律は要らないしマイキングも要らない、シンセと違ってタッチも限りなくアコースティックピアノに近い!!

今ではもうステージにアコピがあるという状況の方が珍しく、クラシックや一部のアコースティックJazzを除いては、もう完璧にアコピに取って変わっているのが現状である。

ドラムの世界もいつかそうなるんやろか〜・・・

現状では多くのピアニスト達も、調律の問題やマイキング、ステージでのモニターはPAでの最終的な音作りの難しさを考えると、やはり電子ピアノの方が結果よいということでそちらを選ぶ傾向にある。

しかし、そういうピアニスト達も、家に生ピアノがあったら電子ピアノ弾かんでそっち弾くやろ〜(笑)

ただし、音楽が多様化している昨今、生ピアノだけで表現出来ない音楽もある。

ロックやポップスやJazzでもフュージョンチックな音楽には、今ではシンセサイザーのサウンドが不可欠であったりする・・・

そうすると、生ピアノの上や横にちょこんとシンセを置いたり、私にとってのエレドラはそんな感じの使い方かな・・・と思い立ち・・・組んでみた・・・

リハで使ってみる・・・

・・・ってこれが大変!!まず音色を選ばないかん(>_<)

これがこのTD50Xの音色ってむっちゃ多いのよね〜(涙)

ライブの録音を聞きながら、「この曲ならこの音色かなぁ〜」とか考えながら割り当ててゆく・・・

不累:68 Ana Hybrid

等不急:49 Back Street

啤酒:48 Sharp Popper

1,羊肉面:同

2,怎么办:43 Euro Studio

出发:41 Rock Maple

在你身旁:13 Loud Rock

5,莲花:不用

6,好风:04 Modern Jazz

7,荒野:12 Jazz Gig

8,就在那:17 Organic DnB

9,绿韭菜:同

我爱你:24 Jazz Machine

酒:68 Ana Hybrid

秋天:53 Forged Wood

罗马表:20 COmpreSS

丢:62 Space Disco

三峰:66 Plugs&Layers

ちなみに左側にあるのはプログラムの番号、これもRoland社のSPD-ONEという、叩いたらステレオでプログラムが出て、更にクリックがステレオで出るというスグレモノ!!

ツアー中にPAエンジニアとミーティングを重ね、最終的には彼がいじりやすいように、クリックチャンネルの右側もソロ楽器等を入れて、私はクリックの左側だけを聞くようにしている・・・

・・・てか、曲終わって電子ドラムのプログラムも変えて、同期のプログラムも変えてからカウント出してって大変やなぁ〜・・・・と思ってたら、予想通り初日にはプログラム番号を間違えたりしとるし〜(涙)

(混合セット初日のレポートはこちら〜)

いやね、複合セットはとにかく見栄えが壮観なのよ〜(笑)

左足がいつも迷う(笑)

布衣のようなアンダーグラウンドバンド(それでも食っていけるのだから中国は凄い!!)では、毎回自分のドラムセットを持って行くというわけにもいかず(っつうかこの広い中国では無理(>_<))、生ドラム部分は毎回その小屋のドラムを使わせてもらうので、当然ながら左右の色が違うようになるわけだが、なんか高校生の頃寄せ集めでツーバスセットを組んでた時(当時はツインペダルというものはまだ発明されてなかった)を思い出して懐かし〜(笑)

中国では(って日本でもそうか?)いわゆる多点セットってのは流行ってないらしく、見に来た人はこのルックスだけで度肝を抜かれる〜・・・

ワシらの時代はツインペダルもなかったからバスドラふたつ並べるだけで「スゲー!!」ってなもんで、タムなんかたくさん並べた日にゃ「なんて凄いドラマーなんだ!!」ってなもんやったけどなぁ・・・・(笑)

まあ初日なので色々問題は噴出するだろうなとは思ってたが・・・

一番大きなのは「モニター」の問題!!

表の音はPAエンジニアに任せるとしても、演奏してる人間が、電子ドラムと生ドラムを行き来する時に音量が同じじゃないとキモチワルイ(>_<)

またモニターというのは演者の前にあり、ドラムセットは後にある。

ある時は後ろから聞こえて、ある時は前から聞こえるというのもちとキモチワルイ(>_<)

また、私の生ドラムの音はデカいらしく、この数百人ぐらいの小屋なら、モニターからなんか返さなくてもステージ上どこにいても生音で聞こえて来るが、エレドラはモニターの前から離れると聞こえて来なくなる・・・

そこで解決策として、次からエレドラ用のアンプも用意してもらって、それをドラムんとこから爆音で発音させればどうかということになる。

結論から言うと、ひとつではやっぱ足りんかった!(◎_◎;)

どんだけ大きいねんワシの生音(>_<)

・・・というわけで2つ持って来てもらおうともなったのだが、それより先にメンバーの方がこの状況に慣れてしまった(笑)

問題は他にも色々と噴出した・・・

まず基本的な使い方として、メタル系のヘビーな音色は、生ドラムよりエレドラの方が迫力あるかなと思っていたのだが、実はそれが逆で、盛り上がる時に生ドラからエレドラになると逆に盛り下がるという・・・

原因には大きく分けて二つあるのだが、まず生ドラムの迫力がエレドラより凄いということ(ワシだけか?笑)。

ボリュームを上げれば誰が弾いても大きな音になるのとは違って、力の限り叩いて相手に届かせようとする(ワシだけか?笑)生ドラムの音の方がはるかに「説得力」があるのだ。

「表現力」という点でもそうである。

MIDIで言うと、ベロシティー(強さ)というのはたかだか127段階しかないのだ。

しかもその全てにそれぞれ127種類の音色を割り当てているわけではない。

それに反して生ドラムは無限にあるのだ・・・

このブログでも書いたが、私はスネアの音色だけでも大きく分けて4種類、それを大きく振り下ろすのと小さく振り下ろして力を入れるのも加えると8種類、そしてそのベロシティーは無限に細分化されていることを考えると、「表現力」という点においてはエレドラが生ドラムに勝るわけはない。

要は「使い方を誤った」のである。

誰がアコギや生ピアノの泣かせる独奏をエレキやシンセでやりますか?

「楽器」にはそれぞれの「持ち味」があるのだから、そこを「奏者」が上手く「持ち替え」なければならんということであった(>_<)

この教訓から、「派手な曲は基本生ドラ!!」ということで方針は決まり、その代わり、ちょいと何もせずに遊んでいる左足でサビとかにエレドラのバスドラも一緒に踏んでやるとか・・・(これなかなか良い)

手は足りないのでスネアとかを足すのはこの曲では出来んが、他の曲ならこのような考え方で全く別の「アディショナルな使い方」は出来そうだ・・・

それより何より、逆にレコーディングではループやループっぽい叩き方をしている部分をエレドラで叩くと、これがなかなか良い!!

ループでもないし、かと言って生ドラムでもないといった「エレドラ独特の良さ」を表現出来る・・・

こうなると「音色選び」が何よりも重要になって来るのだが、ちなみに私はクリックを聞くイヤホンと一緒にエレドラもイヤホンで聞いているのだが、実際にPAスピーカーから出てる音が楽曲に対してよかったのかどうかは、唯一下で聞いているPAエンジニアにしかわからない。

「あ、あの曲のエレドラがとても良かったよ」

と終わった後の打ち上げ(この年になっても年間100本のツアーで必ず打ち上げをする笑)でエンジニアが言ってたので、

「どの曲?どの曲?」

と聞いたが・・・・「忘れた」と(>_<)

まあ最終的に音色を決めるのにはまだまだ長い長い時間が必要です。

それに70音色もあるのだ、まだ全部理解出来てない(涙)

さてそれより他に、ライブで使うならではの問題が噴出して来た・・・

エンジニアがこう言う・・・

「エレドラの音をもっと出そうと思ってもねぇ〜そしたら他の音がマスキングされちゃったりさぁ〜生ドラだと全部それぞれをEQして上手く調整してんだけどねぇ・・・」

これはタムのチューニングのやり方とかを聞かれた時にいつも言うことなんだけれども、

「レコードで聞いてるタムの音は生のタムの音ではない」

ということである。

中音域にはギターやボーカルなどのメイン楽器が密集していて、それにマスキング、もしくはそれを際立たせる為にタムのその辺の周波数をカットする。

結果聞こえて来るのはアタックとボーンという「鳴り」の部分だけで、生のタムでそんな音を作ろうとするからヘッドをベコベコに緩めて全く鳴らないチューニングにしてしまう・・・

みたいな現象がPA席では逆のこととして起こってるわけである。

生ドラムの音はもうサウンドチェックでそれなりのEQをかけて作り上げているのだが、どの曲でどんな音色が出て来るやらわからんエレドラを目一杯上げることは出来んということだ・・・

解決策としては、全音色それぞれをPAの意見を聞いて内部で全部EQするのはあまりにも現実的ではない。

というわけで、とりあえずとしては「パラで出す!!」ということである。

現状の2ミックスだけでは、ざっくり中音域をカットするとスネアの音色にも影響するし、パラで出しとけば、まあ音色は曲によって変わるにしろ、全体的にミックスするための必要な周波数帯域をあらかじめ空けておくことが出来る・・・

というわけでそうなると今度は結線が大変!!

これから更に「バスドラ」「スネア」「ハイハット」の単独回線が増えるということである(笑)

出力先を変えるのはここ〜

ここでDirect1をバスドラ、Direct2をスネア、Direct3をハイハットにして、残りは全部マスターアウトにしとく。

まあエフェクトとかもマスターに行くけど、それはまあ致し方あるまい・・・

布衣は全てのライブをマルチで録音しているので少々バランスが悪くても後で調整出来る・・・

というわけで色々あったけど、Roland海外支社の人が「こんな使い方してる人いない」と言うからには世界初の複合セットでのドラムソロ!!

いや、これRolandさんが運んでくれてセッティングまでしてくれるから出来るんであって、毎回コンサートでこれは無理!(>_<)

はい、そして次はRoland中国のお膝元、上海!!

実はこの日は車のトラブルで電子ドラムが時間通りに着かなかったのよね〜(>_<)

(詳しいレポートはこちら)

せっかく用意してもらった「叩いたらプログラムチェンジ」パッドも結局使えんかった〜(>_<)

でも複合ドラムソロはいつもと同じ〜!!

さて次の蘇州では、ついにオープニングに「ひとりドラム」!!Vision Rocksの複合ドラムセット版です!!

今回の目玉は叩いたらプログラムをチェンジしてくれる便利なパッド!!

(スネアの向こうの小さな三日月型のやつ)

複合セットでは音源モジュールがちょっと手元から遠くになるのでこれあると助かる〜

ドラムソロは同じような感じ〜(笑)

(この日の詳しいライブレポートはこちら)

終演後に電子ドラム嫌いな私をここに引きずり込んだ張本人のインタビュー!!

ここにはRolandの製作の方も来て下さって一緒に飲んだんだけど、興味深い色んな話を聞かせてもらった・・・

やっぱ一番苦労したのはハイハットなんですと!(◎_◎;)

そう言えばあれは複雑極まりないコントロールやろうなぁ・・・

じゃあ次に複合セット置けるステージは北京公演か?

その時にはじっくり彼の苦労を感じ取って叩かせて頂こう・・・・と思ってたらコロナで北京公演延期?!(◎_◎;)

・・・続く

Posted by ファンキー末吉 at:12:22 | 固定リンク

2022年2月 2日

Roland電子ドラム使用レポート1

ことの始めはキーボードの張張(ZhangZhang)がRolandのモニター(もちろん鍵盤の)になり、

「電子ドラム担当の人がFunkyさんのファンで、是非紹介して欲しいって言ってるんです〜」

ということで飲んだことが始まり・・・

まあ開口一番「電子ドラムって嫌いなんですよねぇ〜」とか言ってるんだから、先方もさぞかし戸惑われたことであろう(笑)

「じゃあ一度使ってみて下さい」ということで私が詰めている寧夏回族自治区銀川のドラムスクールに電子ドラムが届いた!(◎_◎;)

本社がある上海から、わざわざ担当社員である中国人スタッフ(彼もドラマー)も来てくれてセッティングをしてくれた!(◎_◎;)

結線とか設定とか、ややこしそうで自分では絶対にやれんし〜(>_<)

色んな音色を叩いてみる・・・

ちなみにそれ専用のアンプも送ってもらった。

何故なら、エレキギターはギターとエフェクターとアンプでひとつの楽器やろ〜

ならエレドラもそうであるべきやと思ったのよ〜

酒場とかでエレドラしかなくて叩くこともあるけど、パタパタいうPadの音の方がデカい場合も多く、せめて生ドラムのように(私が叩く場合は特に)爆音で聞かないと全く叩く気がしないと思ったのよ〜

しかし音色が多い!!70種類を全部叩いて見たけど、多すぎて覚えられん(>_<)

でも個人的には生ドラムをシミュレーションした音色よりも、生ドラムでは絶対に出ない音色の方が好きなようである・・・

リムショットもちゃんとそんな音が鳴る!(◎_◎;)

ちなみにJazzでのブラシ奏法にも対応しているらしいが、それは色々と設定が難しくまだ実現していない(>_<)

軽く100万円を超えるこんな高級機をぽんと貸してくれてるお礼に、ラテン系の音色を使って「炎の靴」を叩いて、ビデオを撮ってみた・・・

ちなみに録音はステレオアウトからのライン録音なのであるが、どうも叩いている時に聞いている音と違うのよね〜

だんだん使ってゆくうちにわかって来るのだが、この専用アンプでも正確に音を再生し切れてない!(◎_◎;)

特に私の場合、自分が叩く生ドラムの音って相当デカいので、必然的にアンプの音量をむっちゃ上げることになる。

そうすると特にバスドラとかの低音は既にスピーカーが悲鳴を上げとる(>_<)

理想はと言えば、どデカいPAセットで余裕を持って再生しないと、ドラムとかの打撃音って正しく再生されないのではないかと思う・・・

まあ音色的には実は音質のいいヘッドホン(私の場合はライブでも使っているイヤホン)で聞くのが一番なのよね〜音圧はないけど・・・

というわけでその後ずーっとイヤホンでエレドラを聞くこととなる・・・ちなみに職業病の難聴なので音量いつも最大(笑)

さて、Rolandの私担当(と勝手に思っている)スタッフの王くんも上海に帰ってしまい、その後ひとりでこの高度な機械と格闘することになる・・・

ありがとう王くん〜

ちなみに私は機械は得意である!!

自慢になるが、今ではアマチュアバンドでも「同期」と言ってプログラムに合わせてライブをやったりするが、当時プロのバンドでも誰もやってなかった頃、爆風スランプでは私が全部音源を打ち込んで、ステージでイヤホンでクリックを聞きながらプログラムを出していた(ドヤ顔)・・

というわけで、パール楽器のVisionシリーズの為に作ったこの曲を、Rolandの電子ドラムで叩いてみようと思いつく〜!!(笑)

この曲は組曲になっていて、パート毎に音色を切り替えて叩いたら面白かろう〜というわけで、まずは「Set List」というものを作って、気に入った音色を順番に呼び出セルようにしてやる・・・

これで「叩く」ということに関して準備完了なのだが、問題は「オケをどのように聞いて叩くか」ということである。

私は「ひとりドラム」の演奏とかでは、左にクリック右に伴奏データを入れたMP3を再生して、その出力を二股で分けて、片方の両チャンネルを自分のイヤホンで聞き、もうひとつの右側だけをPAに送る。

その方式でイヤホンを使うと、エレドラの音を聞くイヤホンはどうするんだ?ということになる・・・

どうせエレドラはライン録音で、外の音は全く録音されないのだからどちらかをスピーカーで出してもよいのだが、この音源モジュールには『Mix in」という端子があって、音源をそこに繋ぐと、エレドラのイヤホンからその音源も聞こえる、しかもそのボリュームも本体で調節出来るという便利な機能がある・・・

ところがもっと便利なのは、ステレオのオーディオデータとクリックデータを用意しておけば、そのオーディオとクリックと同時に再生してくれるという機能もあるのだ!(◎_◎;)

これだと今までのようにオケがモノラルで我慢することもない・・・

とりあえずこの方式でオケを聞くことにする!!

準備としてはステレオのオケデータと、その同じファイル名に「_Click」を付けた二つのデータを用意して、それをSDカードに入れて、Songでそれを再生すればよい。

オケは本体のSongのボリュームで、クリックはClickのボリュームで調整出来るので便利である・・・

いや〜この曲久しぶりにステレオで聞いたわ〜(笑)

さて次はどうやって録音するかということなのであるが、どうやらこの音源モジュールTD-50X本体(SDカード)に叩いた音データと共にMIDIデータも録音出来るようである!(◎_◎;)

MIDIで録音出来たら、最終的に音色も変えることが出来るし言うことない!!・・・と思ったら、この録音形式は曲の途中で音色を変えられないことが判明(>_<)

そしてまたこの分厚い(言うてもPDFですが笑)説明書を隅から隅まで読んでいると、何とこのエレドラの音源モジュールTD-50Xをパソコンに繋いでマルチトラックでレコーディング出来ることを発見!!

さっそく繋いでProtoolsを立ち上げてみるのだが・・・

いやね、この32chの出力ってむっちゃ無駄が多いし〜(>_<)

まずCh11以上はひとつの音色が二つのチャンネルにアサインされている・・・つまりステレオチャンネル使ってモノラル(>_<)

そしてデフォルトではDIRECT出力、つまりCh3〜10にもKickやSnareなど同じ音色がアサインされてても更に無駄やろ〜(>_<)

ところが一度試しに録音してみたら新たな問題が〜!!!

Ch11以上に録音されている各ドラムの音がペラッペラ!(◎_◎;)

よく調べてみると、この音源モジュールには、太鼓単体の音と共に、オーバーヘッドマイクの音や、部屋の残響の音(Room)、そして電気的なエフェクトの音など色んな要素の音があってこの音色になっているのであって、それがデフォルトでは全てCha1-2のMasterにアサインされている・・・

そして一番困ったことに、叩きながら聞いている伴奏データやクリックもここにアサインされているので、このチャンネルの音は結果的に使えないということになるのだ(>_<)

というわけで、このページでそのアサインを変えてやる・・・

そうするとこんな理想なアサインとなるわけである・・・

(オーバーヘッドやRoom、エフェクトとかをDIRECTアウトにアサインし、Clickの音はイヤホンからだけ聞けるようにし、プログラムの音もDIRECTアウトにアサインしている)

実際に録音してみると、Tom2のPadは接続されておらず、AUXにも接続されていないのでこのチャンネルは無音・・・つまり無駄である・・・

あとCh11より上の、2chとも同じ信号が来てるんなら、ひとつを殺してモノチャンネルにしてしまえばトラック数も容量も節約になるのだが、後で何が起こるやら分からんので一応このままにしておいてテンプレート作成〜!!

いざ録音!!

とりあえず、録音してみて思ったことは、音色によってやっぱ音量がかなり違う・・・(>_<)

ミックスダウンで何とか整理してみたけど、これってライブで使うにはやっぱ各キットのそれぞれの音色をエディットせないかん?!(◎_◎;)・・・大変やん!!(涙)

一応シンセとかでも、なるだけデフォルトのまま使いたいのよね〜キリないし(笑)

あと、これらの音色作った人(特に生ドラムの音色)凄い!!・・・ドラムがわかってるっつうか、ちゃんとしたドラマーが製作に参加してるな・・・

サンプリングの音を録音した人も凄い!!自分もドラムのレコーディングしてるからわかるけど、スネアやタムのチューニングもちゃんと出来てるし、Roomとかオーバーヘッドとかちゃんと録音されてるし、そのレコーディングエンジニアも凄い!!

もっと凄いのは、そのサンプリング音源から胴の厚さとかをエディット出来たり、太鼓とマイクの距離とか、バスドラのビーターの種類まで変えられるん?!(◎_◎;)

やらんけど(笑)・・・でもこのデジタルエンジニアも凄いと思うわ〜・・・(感心)

とりあえず今回のレポートはここまで!!

いや〜わからないことがあったら王くんにメッセで聞きまくってたけど、

「国内でここまで使いこなしてるドラマー初めてです」

とか言われてちょっぴり嬉しかったけど、どんな質問にも答えられる王くんも凄いし、これ・・・まだまだ機能のほんの一部分なのよね〜(>_<)

ってか実はもっと大きな問題なのは、私はエレドラを単体で使うチャンスはまずないのよね〜・・・

使うなら、生ドラムの中にエレドラを組み込んでくるっと回ってどちらも叩きたい・・・

この人みたいに・・・

この人は左側にキャラの違うドラムセットを組んでくるりと回って叩き分けてるけど、それをエレドラでやりたいのよね〜

・・・というのも、最初から言ってるようにエレドラは生ドラムの代用ではない!!(と私は思っている)

全く別の楽器なのだから、エレドラでしか出来ないようなものを演奏する別楽器としてセットしたい〜

例えば流行歌でよくある、LOOPの部分とかをエレドラで生で叩くとか・・・そんな使い方をしたいな・・・

というわけで次のレポートは、最終形のこの形に至るまでのレポート!!

実はその生ドラとエレドラの複合セットをライブで使ったのよね〜

録音のやり方はまた全く違ったものになるし、ライブのPAエンジニア、そして一緒にプレイしているメンバー達の反応はどうだったのか!!

お楽しみに!!

Posted by ファンキー末吉 at:19:01 | 固定リンク

2022年1月15日

レコーディングで一番大切なこと

先日、いつものような「速度戦」で1日半で全ての伴奏を完パケした。

久しぶりの生バンド録音で感じたこと、再確認した「レコーディングで一番大切なこと」を記しておきたいと思う・・・

まず、レコーディングに限らずドラムで一番大切なことは、「リズムが一定」であること、そして「音量、音質が一定であること」、

これが最近では(昔からか?笑)波形データを見てみれば一目瞭然!!

一番下の2段がバスドラ、その上2段がスネアである。

そして縦の線が機械が設定する絶対正しい1拍1拍の位置・・・

見てもらえばわかるようにぴったりとその線に合致している!!(ドヤ顔)

まあこんなこと考えてなくても、(クリックとか打ち込みに合わせて叩く場合は)「いいプレイをした〜」という時は自然とこのような状態になっているものである。

そして音量!!・・・波形の大きさを見てもらうと、スネアを見ると一目瞭然だが、全く同じなものが続く・・・

これはすなわち、同じ部分の中でリムとかの当て方を変えない限り「音質」も同じである!!

(音質の使い分けに関してはこちらを〜)

バスドラはばらつきがあるように見えるが、よく見ると小説の頭(縦の線の上)は毎回同じである。

また、これは「ばらついている」のではなく「そう叩いている」のである。

バスドラをふたつ連続で踏む時に、ひとつ目は軽く、ふたつ目は強く叩いていて、その大きさの比率は毎回同じである。

これがこのブログで書いてるように、ひとつのパートではこれらを勝手に変えてはならない、それが「安心感」として伝わり、「安定感」となる。

ここにばらつきがあると聞いてる方が入り込めないからね・・・

ところが矛盾するようだが、逆もまた真なり!!

このピアノの録音を聞いて欲しい・・・

これがねぇ〜よくってねぇ(涙)・・・自分でピアノを打ち込んでベロシティーとかいくら調整してもこうはいかん(>_<)

先程のドラムの話と違って全く同じ音量音質だと「機械」になってしまうが、これは「ばらついている」のではなく、「歌っている」のである!!

これがブログで書いた「ドラムで歌うということ」である。

今にして思えばピアノを例に出せばうまく説明できたのだが、「音を小さく叩く」ということと、このように「歌う」ということは全く違う。

この、イントロでフォルテッシモで弾いているピアノが、Aメロになった時に突然弱く弾いている、その「弾き方」に涙するのであって、ただ「弱く弾く」でこのような効果は現れない(当然やな)・・・

このブログで書いたのは「全体の中のパートパートでの歌い方の違い」であるが、厳密に言うと1小節内にもそれはある。

Jazzみたいにボトムを支える何かの上で漂って叩くドラムの場合はまた違うのだが、ロックやこの流行歌のようにドラムがボトムを支える場合にはやはり1小節目と2小節目、そのパートの全部は安定していないとキモチワルい。

でもハイハットや、スネアのゴーストノート、そして先程のバスドラの大きさの違いとか、1小節単位では細かい違いがある。

これらは決して「ばらついている」のではなく「起伏」なのである。

またドラムはその1小節や、まあ2小節パターンの場合には2小説の「うねり」と、曲を大きく見た時の1コーラス全体の起伏や、サビなどの盛り上がりに向かうその直前の数小節の起伏や、色んなものが総合して「表現力」となるのである。

さてここまでは「安定感」の話・・・レコーディングで大切なことを綴ってゆきたいと思う・・・

ちなみに現代のレコーディングは「パンチイン」を前提としたレコーディングである。

間違えたらその場所から、もしくは後からその場所だけを録り直したり出来る。

ところが昔は違った。

はるか昔のアナログレコーディングの時代、アナログのマルチテープレコーダーというのは「消去ヘッド」と「録音ヘッド」というものが並んでいて、「消去ヘッド」で前に録音したものを消しながらそのちょっと後にある「録音ヘッド」で新しい音を録音してゆく・・・

つまりこの距離にタイムラグがあるので今の時代みたいに簡単にパンチインパンチアウトは出来なかったのである・・・

特にドラム!!・・・爆風スランプがファーストアルバムを録音していた時代には、

「最初から最後まで間違えずに叩く」

ことがレコーディングの前提であった!!

実の話、爆風スランプのデビューアルバムのレコーディングの時に、何かの曲でいつも最後まで叩けなくて、ソニースタジオのトイレで泣いた(涙)

「自分はこんなに下手だったのか(涙)」・・・これが今の私に至る「出発点」である。

今でもそれはある・・・レコーディングはいつもそれを教えてくれる「先生」である・・・

いつから時代が変わったのかはわからないが、ある日「かまやつひろし」さんのトリビュートアルバムをプロデュースさせてもらった時、ブッキングした二井原はんと、ゼノン石川くんだっけなぁ・・・みんながスタジオで待っている間、いつものように最初から最後まで間違わないようにドラムをレコーディングしてた・・・

ところが歌まで終わって飲みに行った時に二井原が私にこう言ったのだ。

「ファンキーもプロやからな、言わんかったけど、何で間違えたらそこから録り直さへんの?樋口っつぁんなんかいつもそうしてるでぇ〜」

これには心底びっくりした!・・・知らないうちに時代が変わっていたのだ!(◎_◎;)

ところがこの昔の時代の長い経験が、自分にとっては今では大きな財産になっている。

難しいオカズとか、叩けないフレーズは絶対に入れない!!

絶対に間違わない確実なものしか入れてゆかない!!

だからこうしてデジタルの時代になっても、新しい世代と比べたらやはり「安定感」が全然違う・・・

今となっては叩きながら「あ、ここイマイチやなぁ〜あとでパンチインしよ」とか思いながら叩いたりするが、それでもそのパンチインしようと思っている部分は、別に絶対に差し替えなくてはならない大きなミスではない。

「歌い方」とか細かいニュアンスがもっと出せたのでは?・・・という「欲」である。

それがあるからこそ、今回のようにドラムを叩き終わった後にアレンジャー、プロデューサー(今回はレコーディングエンジニアも兼任(>_<))として他の人を上に導くディレクションが出来るのである。

前述のピアノの録音、Aメロがとてもよくて泣きそうになってて、その後のBメロから録音し直す時に、「繋がらない」という問題が発生!!・・・つまり、前のニュアンスと後から弾くニュアンスが全く違うのだ・・・(レコーディングあるある)

そんな時には前のテイクを聞いてもらって、「このニュアンスで次も弾いて」とお願いする。

このピアニストはそれが出来た。でもベーシストはそれが出来ない(>_<)

「前のテイクはここ8分音符で休符を入れて次に行ってるけど新しいテイクはレガートで弾いてるよね!!」

そう言ってもわからない(>_<)・・・自分がどう弾いていたかもわからないのである(涙)

こういう人は、もしわかったとしても同じように弾けない(>_<)

それは「まぐれ」でいい演奏が出来ただけであって、同じように再現することは出来ないのだ。

つまりレコーディングで一番大切なことは、「自分の歌い方を全部理解している」ことなのである。

ついでに言うと、プロ中のプロはそれを全部「覚えて」いる!(◎_◎;)

2000年代中盤、北京のスタジオミュージシャンとして一番売れていた頃は、この国のトップミュージシャン「李延亮」というギタリストとよく一緒に仕事をした。

ある時は彼のプロデュースする作品にドラマーとして呼ばれ、ある時は私のプロデュースする作品にギタリストとして呼んだ。

その時の話、ギターのバッキングが2番でちょっとニュアンスが違ったので、

「これ、1番とはちょっと違うよね、同じに弾いてくれる?」

とお願いした。

通常ここで「OK〜じゃあ一回聞かせてくれる?」と来るが、彼の場合、自分がどう弾いたかは全部覚えているので聞く必要がないのだ!(◎_◎;)

更に恐るべきことに、ギターソロの一部分をパンチインしようとした時に、

「いいよ、じゃあ最初から全く同じに弾くから」・・・!(◎_◎;)

つまり彼には全く「まぐれでこれが弾けた」というものがないのだ・・・(凄っ)

ちなみに彼は速弾きとかの超絶テクニックのギタリストではない!!

指が速く動くということならこの広い中国、彼よりも速いギタリストはいくらでも見つかるだろう、

でもレコーディングの数、稼いだ金、名声、彼を超えるギタリストは誰もいない。

中国の若いドラマーが私のところにドラムを教えて欲しいと来る・・・

私がいつも言うことはこんなことである。

金を稼げるドラマーになりたかったら、超絶テクニックとかを勉強するより、「リズムが正確」「音量が一定」「音色が一定」、これに尽きる!!

そして更に進んで、楽曲の把握能力。

どこで盛り上げてどこで落とすか、その構成力(つまり「歌い方」)

そしてレコーディングでは(ライブでもそうだが)まぐれ当たりを狙わない!!

確実に出来ることの中で、自分が思う最大の曲をよくする叩き方をプロデューサーに提供する。

スタジオミュージシャンの場合、万が一プロデューサーが気に入らなかったら代替え案を出せる柔軟性も必要。

「まぐれ当たり」ではなく「確信犯」としてやっているわけだから、「もう一度」とか言われたら当然それが出来る。

現代のレコーディングにおけるパンチインパンチアウトは必ず「繋がる」わけだ。

まあこれが出来れば別にパンチインしなくても最後まで叩けるだろう・・・

パンチインはあくまでそこから上に行くための次の手段と考えておこう〜

要は「確信犯」として演奏しなさいよ、それがレコーディングでは一番大切だよ、ということである。

Posted by ファンキー末吉 at:17:03 | 固定リンク

2021年11月24日

ドラムで「歌う」ということ

よく「ドラムで歌う」という言葉が使われる。

「歌ってるようにドラムを叩く」とかもそうである。

私もよく言われる・・・(笑)

まあ「歌う」イコール「表現する」ことなのであるが、その表現の仕方についてわかりやすい動画があったので紹介したいと思う。

その前にこの動画を見て欲しい・・・

若くして日本で亡くなった香港のバンド「BEYOND」の黄家駒の遺作となったこの曲・・・

残されたBEYONDのメンバーのうちのふたり、WingとPaulのシンガポール公演のリハーサルである。

2:10ぐらいからのFIllからフォルテシモのセクションの後、この曲のテーマメロ(アレンジャーの梁邦彦さん、ほんまに物凄いいいメロディーを作ったものです(涙))に入る時に、すーっと力を抜く・・・そのことによって本当に「悲しい」感覚が湧き出て来て涙が出そうになる。

(と言っても決して早送りしてここだけ見ないように!!最初から見てここまで来ないとこの感覚はわかりません)

実際私はここでいつも彼らとの思い出、そして人が死んでゆくという不条理、葬式に行った時に見たあのたくさんのファン達の涙の絶叫を思い出して泣きながら叩いている・・・

ほんまに「このドラマーはどんだけ悲しいことを経験して来たんじゃろ・・・」と人ごとのようにいつも思うのだが、例えいくら悲しいことを経験して来たからと言ってそれが叩けるわけではない。

当然ながらそのための「テクニック」があるのだが、これが本当に言葉で説明するのは難しい(>_<)・・・感じる人には感じるし、感じない人には全く感じない・・・(まあそれが「音楽」なのであるのだが)

「ドラムを教えて下さい」という中国人ドラマーにいくらこれを説明しても理解してもらえない。

「弱く叩けばいいんですか?そんなことでいいんですか?」・・・いやいや、そういうことじゃないから!!(怒)

そもそも多くのドラマーは「バラードぐらいもう叩ける」と思っている(>_<)

甘い!!・・・お前は全く叩けておらん!!(怒)

このリハーサルの後に行った本番の時に、リハーサルは見ていないPaulのバックバンドの香港のミュージシャンが、私がステージを降りた途端に私を取り囲んで、全員で両手を上げて神様のように私を仰いだ!(◎_◎;)

「押しては引き、引いては押す!!本当に凄いです!!」・・・泣いてるやつもいた・・・(笑)

まあこの曲は彼らにとっても思い入れの大きな曲やからのう・・・わかる人にはわかると言うことか・・・

まあそんな「わかる人にしかわからないこと」の積み重ねが「音楽」である。

その最たるものが、前回ブログで説明したスネアの音色の使い分け・・・(まあこれは末吉ならではの「歌い方」なのだが)

この同じ音量、同じ音色を命懸けでキープするという作業は、歌の人が音程やニュアンスをキープしようと命懸けで戦っている作業と同じなんだと思う。

歌の人は音程や声質やそれこそ物凄く色んなことを操作して「歌う」という「表現」をやるわけだが、自分で言っちゃぁ悪いが「ドラム」なんて楽器はたかだか「音量の大小」「音数の多少」ぐらいしか表現する武器がない(>_<)

まああるとしたら上記のスネアの音色の使い分けによる「音色」・・・でもやっぱ歌の人の表現力には負けるわのう・・・(>_<)

ところが「ロック」という音楽におけるドラムには「爆発力」という大きな武器がある!!

いわゆる「怒り」の表現なのだが、これはある意味ボーカルよりも生音が大きいぶん爆発力は大きいのではないかと思う・・・

まあこれも、怒りっぽい人が爆発力があるのかと言えばそうではない。

人間には喜怒哀楽が必ずあるのであるが、それをどう抽出してどうプレイするか・・・まあそれにも「テクニック」があるのだが・・・

とりあえず前のBEYONDの曲に話を戻そう・・・

上記の楽曲は、それまでずーっと抑えて叩いて来た2コーラス分を払拭するように、このセクションをフォルテッシモで叩く「爆発力」があってこそ次の悲しみが大きく表現出来るというわけである。

(ドラマーの諸君、乱暴に言うと「音の大きなドラマーの勝ちですぞ」笑)

今ここでこんなに偉そうに「表現力」とか言ってるが、私とて昔から出来たわけではない。

若かりし頃は単なる音が大きいだけのドラマーだった若造が、ある瞬間に「お前ええやん」と初めて言われたのは、初恋の人に振られた時(笑)

もう死のうと思ってドラム叩いてたもんなぁ〜・・・(大笑)

それでもやはり表現は「フォルテッシモ」だけで、きっと「ピアニシモ」の表現力はまだまだ皆無だったに違いない。

クラシック音楽奏者になった古い友人に「凄いことやっとるんか知らんけど、あんたのドラムには空間がない」と言われたことがある。

その後、Jazzなどをやり初めて数年後、やっと「押し」だけではく「引き」も覚えたんやろな、「むっちゃ歌えるようになったなぁ」と同じ人から褒められてむっちゃ嬉しかった・・・\(^o^)/

転機となったのはおそらくこのライブ・・・

ツアーに関するミーティングで、

「ドラマーとして言わせてもらうと」

などと言う私の発言に中野がキレて

「お前のドラムなんか誰が聞いてるんだよ!!」

と言って大喧嘩になったことがある・・・

そんなツアーのメニューの中のこの曲に、中野が「ドラムソロ入れろよ」と言ったのでとても驚いた・・・

まあ前述の発言は売り言葉に買い言葉だったのだろう、「音楽が全くわかってない」などと思って蔑んでた(スマン)中野は、実は一番私の「爆発力」を理解していたのだ。

当時はJazz界にもどっぷり足を突っ込んでたので、どんなテンポのどんなリズムでもソロが取れる自信はあった。

でもこのようにフリーテンポのソロというのは苦手・・・そやかて、言うたら「適当に叩いてるだけ」とちゃうん!!(>_<)

ただがむしゃらに「何か」を表現しようともがいて叩いたワンツアー・・・

この曲は死んだ黄家駒に向けた追悼曲である。

最後に会ったのは私のJazzセッションの時・・・

「凄いよ!!ほんとに凄い!!次はいつこれが見れるの?毎月やってんの?絶対見に行く!!」

これが彼と交わした最後の言葉となった・・・

「ロックドラマー」の私がJazzをやったって誰も見に来ようなんて思わない、

売り上げや数字が伴わないものには鼻も引っ掛けない日本の音楽状況(ファンキー末吉ブログ:亜州鼓魂を巡る日中のいろんなドラマ)、

そして友人の死・・・色んなことに対する絶望感や怒り、それが「表現」となって出て来たのだろう・・・今聞いても非常に素晴らしいドラムソロ(4:30辺りから)である!!

誰にもわからなくてもいい・・・自分が正しいと思うものをやっていくしかない!!

そんなことを「悟った」ワンツアーだったのだろう・・・

驚いたことに、中野が私にそんな「買い言葉」を言わなければならなかった当時の状況を作ってた元凶である、所属事務所の幹部(現社長)が、初日を見に来てライブが終わって開口一番に私にこう言ったのだ。

「凄ぇよ〜末吉〜まるでドラムが泣いてるみたいだったよ〜」

そしてこのライブを見に来ていた亜州鼓魂のジャケットデザイナーは私にこう言った・・・

「末ちゃんがいなくなっちゃう・・・末ちゃんだけが違うところを見てる・・・違うところに向かって音楽をやってる」

どこを見てたのかなんかはわからない。

幼稚な言葉で言えば、「天に向かってドラムを叩いてる」ようなもんか?・・・

数字が取れなくたって、誰にも認められなくたって、天にいるあいつや、若くして死んだ姉や、色んな魂が自分を見てる!!だからそれに向かって俺はドラムを叩くんだ・・・

そんなことを思っていたのだろう、そのデザイナーが言った通り、爆風スランプはその後活動休止となる・・・

数十年経って今この映像を見ると、そのドラムソロよりも、その後のフォルテシモの演奏の方が涙を誘う・・・

この男・・・ついに「フォルテッシモで悲しみを表現する」ということが出来るようになったのか・・・(笑)

・・・と、まあここまでファンタスティックなことばかり書くと、さて「どのように」叩けばそれが出来るのかということがますますわからなくなる・・・

そこで最初に言った「わかりやすい」映像があったのでそれをご紹介しよう〜

布衣の先日の深圳でのドラムカメラの映像なのだが、イントロのハイハットを注意して聞いて欲しい。

最初の4小節は平坦に叩くしかないのだが、

(それでも左手でちゃんと強弱をつけられるようになっとる笑)

その後の最初のバスドラとシンバル、これはメゾフォルテで叩くのだが、その後のそれを拾うハイハットのフレーズ・・・

チキチキチーというフレーズは、そのメゾフォルテを叩く前の同じフレーズよりボリュームがはるかに小さい。

それは「次がフォルテではないですよ」という呼び水だし、その次のチチャーチャーというフレーズは、後にいくほど音量が小さくなっている・・・

それがこのドラマーの「歌い方」!!

どちらかと言うと、バンドに対するというより、同期で流しているストリングスを「指揮」しているのだ。

(このストリングスも自分で書いてレコーディングもしているので)

毎回ニュアンスの違うこの4小節のハイハットを経て、最後のチキチキチーはもうフォルテッシモ!!・・・次に大きな爆発力が来ますよ〜!!

そうそう、この爆発力がこのドラマーの取り柄なのよね〜・・・デカい音で叩けんなったらドラムやめないかん(笑)

この4小節を例えばドラムマシンに打ち込んだとしたら、それこそハイハットの全てのベロシティーを全部細かく調整せないかん・・・それはそれは大変な作業である(笑)

だから生ドラムは機械のドラムより素晴らしいのですよ!!

音の強弱だけで色んなことを「表現」出来る・・・

ここでまた前述の中国人ドラマーはこう言うでしょう・・・「そんなことでいいんですか?」(笑)

ではそれと全く同じことを何十年も前からやっている素晴らしいギタリストのプレイをご紹介しよう〜!!

さすが「ブルースの神様」!!・・・この人のギターは、ワンフレーズの中で「ひとつとして同じ音量の音がない」!(◎_◎;)

それが「表現力」なのですよ!!

そう思ってまた爆風のあのドラムソロを見ると、なるほど「あいつもやっと入り口まで来たな」という感じである(笑)

誰に言っても鼻先で笑われるけど、私のルーツは実は「ブルース」なのよ〜

これ言ったらブルースギタリストの西野さんに「え〜?」とあからさまに嫌な顔された(>_<)

まあ誰にもわからなくてもいい、死ぬまでやっていくのみなのである・・・

Posted by ファンキー末吉 at:11:30 | 固定リンク

2021年11月17日

布衣2021年ツアー深圳

いや〜広州から動くな言うんやからしゃーないなぁ〜・・・

というわけでツアー再開!!

深圳へ〜!!

深圳の小屋がまたデカい!(◎_◎;)

楽屋も豪華!!

ソールドアウトだそうです!(◎_◎;)

この小屋はJazzなどもやってるらしく、おそらく前のライブはJazzライブで、ドラム台もなく平台にステージ左右にピアノとドラムみたいなセッティングだったのだろう・・・

ドラム台を設置することから始まる(笑)

私はその間チューニング!!

普段サウンドチェックには来ないカメラマンも珍しく入り時間から来て撮影・・・

と思ったらワシのチューニングショットを次のライブの宣伝に使っとるし〜

「食べながらチューニング〜」・・・ってあーた!!駅から直行してるからメシ食うヒマもないのよ〜バナナ食いながらやってた〜(笑)

さて今回はちょっとタムのチューニングの話・・・

ドラムセットの中で一番チューニングに時間をかけるのがタム!!

何故なら音の長さが一番長いのでチューニングが悪いとワンワンと変な共鳴したり全く鳴らなかったり・・・

・・・ってドラマーのほとんどが勘違いしているのが、

お気に入りのCDとか聞いて「こんな音にチューニングしよう」・・・ってそれ無理!!

あれはレコーディングで加工された後の音であって、それでズドンと重い音がしてたりサスティーンも程よく短かったり・・・

生音をその加工された音にしたいと思うから、ベタベタとガムテープ貼ったり、よくあるのが全てのタムをベコベコに緩くチューニングしたり・・・

太鼓なんやから強く張らないと皮は鳴ってくれんよ〜

張力がない状態で叩くからヘッドがベコベコに凹むのよ〜

それにガムテープとか貼ったら鳴らんなるでしょ〜

それに音の長さとガムテープはあんまし関係ないのよ〜

音を短くしたいからガムテープ貼る人が多いけど、実際貼ったからといって音の長さにはあまり関係ない。

私はほぼ貼ることはないが、どうしても貼る時というのは倍音が多すぎてカランカラン言い過ぎる時・・・

そう、音を短くしたいからガムテープを貼るというのはどんどん「鳴らなくしている」に過ぎない。

「ほなヘッドではないガムテープ叩いとけ!!」と言いたい!!(笑)

その昔は日本でも、コンサートなんかの時にはガチガチにミュートさせられてたりした時代があった。

タムの音が長いと色々調整が難しいからね・・・

幸いツアーメンバーのエンジニアはタム本来の長い音が好きなので(時々その低音でハウリング起こすけど(>_<))、遠慮なくそのタム本来の音が鳴るようにチューニング出来る・・・

そう、タムだって「太鼓」なのだから「ドーン」と音は長いモノなの!!!

そしてそれぞれの大きさのタムにはそのタムが一番鳴る音程がある!!

小さいタムで低い音を出そうと思ったって無理だし、逆に大きなタムをギンギンにキツく張っても音は鳴らない。

要はそのタムが一番鳴る音を「探す」!!それががチューニング!!

そして、太鼓を並べてるんだから、ひとつを叩けば他が共鳴する。

それがイヤだから鳴らなくするのは本末転倒!!

ひとつのタムの音はそれを叩いて他のタムが共鳴しているのを含めて「そのタム」の音!!

そう、だからそれぞれの音程差を共鳴して気持ちいい音程差にチューニングしてやる!!

日本のメインセットX.Y.Z.→Aドラムは、タムの口径を全部偶数、8、10、12、14、16にしているが、14インチはスネアの大きさと同じなので、それを避けて12、13、16というセットが日本では多かった。

困るのよね〜(>_<)

理想の音程差は4度、真ん中のタムが「ド」だとしたら上は「ファ」で下は「ソ」というのが理想だと思ってるけど、なかなかそうは思い通りに落ち着いてくれない。

特に12と13は口径が近いのでそんなに音程差を開けない。

だから結局「ド」と「ミ」みたいになって、フロアが「ソ」だと三和音みたいになって「調性」が出来てしまったら曲中でどうなんだろう・・・

と思うけれども、タムってティンパニーとかと違って、そんなに厳密に音程が固定されないので大丈夫!!

なぜ音程が固定されないかというと、ティンパニーと違って裏の皮があるからだと思うのよね〜

通常裏の皮には表よりも薄い皮を使い、同じタムの上下の音程差は打面の方が裏面よりも低くなる。

そうすると(そう厳密ではないけれども)裏面の音程から打面の音程に音がベンドして下がるようなチューニングになる。

また人間の耳は都合よく出来ていて、「ドミソ」なんだなと思うと、そのベンドして下がる音程の中からその「ドミソ」の音程を探して来てそれで満足している(笑)

まあどんな音程でもいいから「同時に鳴って気持ちいい」これで大丈夫!!

語学の勉強と同じで、チューニングも「完璧主義」は毒です!!

昔はレコーディングだといって5時間ぐらいチューニングしてたことあったもんなぁ〜(涙)

そうそう、その時は「このチューニングにしてやろう」と気負ってやっていた・・・

違うのよね〜人間が太鼓に「こうしろ!!」と言ったところで太鼓は聞いちゃくれない・・・

「太鼓さん、どうなりたいですか?」

と聞いてそのようにチューニングしてあげることが大切なのです!!

太鼓さんも人間と同じで、そんなにそれぞれが完璧なもんじゃない。

その中でその太鼓が一番鳴るように、つまりその太鼓の個性を精一杯に引き出してあげることなんですな・・・(ええこと言うた!!笑)

さて具体的にどのようにチューニングをするかと言うと、私の場合はまずドラム椅子の上にタムを乗せる。

昔は全部を床の上に並べてやってたけど、椅子の上に載せればフロアタムの足とかを外さなくて済む(笑)

そして全ての貼り具合を同じにする・・・つまり「どこを叩いても同じ音程」にチューニングするわけであるが、これがなかなか思うようにそうなってはくれない(>_<)

ギターの弦とかと同じで、強く貼った状態を緩めながらチューニングするのではなく、緩く貼った状態を締めながらチューニングする。

私の場合「ロック」をやるわけだから「ズドーン」と低い音で鳴ってくれたら嬉しいのだが、ヘッドが死んでる状態だと低いところではなかなk落ち着いてくれない。

特に緩く貼った状態で叩いたりしたもんだから打面が凹んでいる場合などはなおさらである。

その部分がべこべこになっているわけだから当然ながらその部分は同じ貼り具合、つまり同じ音程にはなるわけがない。

だから「倍音」が出るわけである。

それを手っ取り早くガムテなどを貼って「鳴らなくする」のであるが、私はそれを嫌ってなるだけ貼らずにチューニングだけで鳴るようにする。

そもそもがティンパニーと違って、ネジの辺りをトントンと叩いたって色んな倍音が聞こえて来て、高くしたらいいのか低くしたらいいのかようわからん(>_<)

そこで頼りにするのが、チューニングキーの「手応え」である。

巷にはその力の入れ具合を数値化する便利なチューニングキーも発売されているが、正直言ってあまり「使える」モノではないと思っている。

なぜなら、(まあ私が年間100本行っているライブツアーの状況では特に)ライブハウスのドラムのネジが錆びてたり曲がってたり、まあ厳密に言うと土や埃が入ってたりしても手応えって変わるもんだと思うのよね〜

大体の目安にはするけど、全面的に頼りには出来ない!!

なぜならば、大体の場合、8本(タムによっては10本)のネジが全部「ちゃんとした」ネジであることはほぼない!!

あるネジは手応えはキツいのに実はそんなに強く張られてなかったり、あるネジはもう緩んでるのにその部分の音程が高かったりする・・・(>_<)

まあヘッドとタムのリムとの馴染みとか、そこには色んな要素があるのだろう、ともかく

「言うことを聞いてくれない子には、その子の言うことを聞くしかない!!」

ひとつのネジを絞めると、その向かいのネジの音程にも影響したりするし、時にはそのネジのところを締めたら隣のネジの音程も変わったりする・・・

まあチューニングの基本は、「対角線上に締めてゆく」のであるが、もうこれも厳密ではなく、「基本」はそうなのだが私の場合は「手当たり次第」にイジってみて、あるネジの時にいきなり「音が長く」なるようになる時がある・・・それを狙うのである!!

それを繰り返すことによって倍音がどんどん少なくなり、ひとつの音程が長くなるようになって来る・・・

「大きな音で鳴るようにする」ということはすなわち「長い音が鳴るようにする」のと同じなのよね〜

そういえば最初にウェインデイビスのトータルアクセススタジオでレコーディングした時に、ウェインが「ヘッドの表と裏の音程を同じにチューニングしろ」と言ってた・・・

厳密にはヘッドの厚さが違うので無理なのだが、「長く音が鳴るように」ということなんだと理解している。

さてこうして私の場合フロアタムから順に大きなタムから小さなタムへとチューニングしてゆくのだが・・・

フロアタムが出来たら次はLoタムをやって、その音程差を聴きながら微調整・・・

3つのタムを叩いて、ひとつを叩いたら他がいいように鳴ってくれる状態で完成!!

もうここで既に力尽きてます(>_<)

あとはしゃがみ込んでバスドラのネジを大体同じぐらいの手応えで締めてバスドラは終わり・・・

本当はこれも本格的にやったらキリないのだけれども、バスドラは他の太鼓と違って、フットペダルで踏んだ瞬間にそのままペダルで皮がミュートされている

(他の太鼓は叩いたらスティックがすぐに皮から離れている)

ので、音が一番短いのでもう適当に(笑)

スネアも本当はゆっくりやったらキリないのだけれども、裏は大体の手応えで、表は同じように全てを同じ音程にしてやって完成!!

いや〜2時間近くかかった〜(涙)

左にライドを置くのが定番になりました〜

スタッフは私のチューニングの状態を見ながら、ホテルで待機しているメンバーに何時頃来ればいいのかを指示・・・ぼちぼちとメンバーが集まって来てサウンドチェック!!

1週間空いたら感覚が全てリセットされてるし〜(涙)

休みの間にプログラムの音量バランス変えていたのだが、いざリハでやってみると「これ構成が違う!!ドラムソロ用のやん(>_<)

間違ってバウンスしたのだと思って元のデータに差し替える・・・

「あれ?!また構成が違う!(◎_◎;)」

焦って何度かやり直してるうちに発覚!!プログラム番号ドラムソロのんを再生してるやん!(>_<)

最近はサウンドチェックでは新曲の練習〜いつものように録音してメンバーに聞かせるのだが、

「あれ?クリック出すのと録音ボタン押すのってどっちが先やっけ?・・・って録音ってどれ押してするんやっけ?」・・・(笑)

もうね、全く「ゼロ」に戻ってるし〜(涙)・・・ツアーあるある〜

本番でもアンコールでのドラムソロが何やら違う!(◎_◎;)

叩きながら「あれ?あと一段落何かあったような・・・いつも何叩いてたっけ」・・・(笑)

楽屋ではメンバーが「ソロもう終わるのか!(◎_◎;)」と大慌てしてたと言う・・・(笑)

ドラムソロ映像〜

ステージ写真〜・・・いや〜いっぱい入ったなぁ・・・

煽る!!

エンディングのギター投げ!!

この日はアンコールの最後の曲で、ギターのメロディーが入る部分をギタリストが間違えて半音上を弾いてしまったという大ポカ!!

ロードムービーでそれを公開されてるし〜(笑)

まあそれもこれもツアー!!こうしてまたツアーが無事に再開されました〜!!

2021年11月12日

Posted by ファンキー末吉 at:06:29 | 固定リンク

2021年11月10日

オープンハンドはバラードにも有利

さて、夏に1ヶ月半籠って練習した甲斐があって、今ではコンサートで左右の腕を交差させて叩くことは全くない!!

最初の取っ掛かりでも書いたように、元々はこの曲の叩き方から始まった・・・

今では右手が「2、4」をちゃんと打って守りを固め、左手がリーダーシップを取って細かい装飾音符でリズムを彩ってゆく・・・

当初の目論み通り、左右の腕が交差しないので右手が解放されて自由度が上がり、1分3秒とか1分46秒辺りの小さなフィルなどは、両手が交差している状態では絶対に叩けないフレーズである。

また、この曲の構成はA-B形式なので、Aはハイハット、Bはライドを叩くようにしているが、2番が終わったらセクションを挟んで二胡のソロ、まあこれもライドでいいのだが、次のギターソロも同じくライドではちょっと変化に乏しい・・・

かと言ってハイハットに戻るとタイトになって盛り上がりに欠けるのでツーバスを踏みながら左手で左側のライド(今回はそれ替わりのクラッシュ)を叩く。

Jazzの人がメリハリをつけるために左側のシンバルでレガートを始めるようなもんですな・・・

これも別に右手でライドを叩けば手順は同じなのだが、腕が交差するのを嫌って手順が全く逆になるけど左手で!!

いや〜練習の時にはまさかこんなことが出来るとは思わんかったけど、本番のアドレナリンって凄いな!!・・・左手が勝手に3つ連続打ちとかしよる(笑)

本番のアドレナリンがさせているのはそこだけではない。

サビや二胡のソロの部分、いわゆるシャッフルのレガートは2泊3連で打つのだが、ギターの3拍4つ取りに合わせてこんな複雑なリズムが叩けるようになった!(◎_◎;)

まあきっとこれを左手でやってももう叩けるじゃろう・・・練習の時はいくらやっても出来んかったのに〜(>_<)

そしてここから本題!!

アンコールにいつもやるロックバラード!!

まあ作った人はこれをロックバラードと解釈しているかどうかわからんが、ドラマーが「ポップス」ではなく「ロック」と解釈して叩いている・・・

何が違うのかを今から説明しよう・・・

まず私は大きく分けて4つのスネアの叩き方を使い分ける。

音量の大きな順に、

1、リムに当てたスネアショットを強く叩く音

2、リムに当てたスネアショットを弱く叩く音

3、リムに当てずにスネアを強く叩く音

4、リムに当てずにスネアを弱く叩く音

例えばイントロは1で叩いてAメロで4に落とし、Bメロで2、そしてサビはまた1・・・

とか、これにハイハットやライドやカップなど、スネア以外の叩く部分を変えることによってそれぞれのパートがくっきりと区別されて「構成」がくっきりと浮き彫りにされるというわけだ。

私はスタジオミュージシャンとしてここ中国でもう数百曲のレコーディングをしたが、中国ではそのほとんどがバラードか、速くてもミディアムテンポの曲である。

中国の多くのドラマーは

「Funkyさんの超絶テクニックの曲は難しくて叩けないけど、バラードぐらいだったら誰でも叩ける」

と思っているが、逆である!!

「スローボールは力のないボールではない!!思いっきり遅い球を投げるんだ」

という話をどっかで聞いたことがあるが、同様に

「小さい音は弱く叩くのではない!!思いっきり小さな音を出すのである」

それが表現力!!

・・・そしてそれを楽曲の構成と共に自分の解釈で散りばめる・・・

それが「歌う」ということなのである!!

ところが通常の左右の腕を交差させる叩き方では、右手がハイハットを叩いていると左手は上まで振り上げられないので、現実的に「3、リムに当てずにスネアを強く叩く」というのは無理である。

右手がライドとかを叩いている場合には更に多彩に、1とか3とか、「強く叩く」と言っても大きく分けて2通り、力を抜いて大きく振り下ろして落とす感じで叩く音と、低いところから力を入れて強く叩く音、そして大きく振り下ろして更に力を入れて叩く音とはその音量、音色共に大きく変わる。

これも右手でハイハットを叩いていると、左手は大きく振り上げられないので選択肢が大きく狭まることになる・・・

力を入れるか抜くかで何が変わるかと言うと、特に音色である!!

通常、リムと共にスネアを叩く音色は、力を抜いて大きく振り下ろした音色が一番抜けが良い。

力を入れるとちょっと篭ったような音色・・・そして大きく振り下ろして力を入れる最大音量の音色はスネアが悲鳴を上げているような・・・

そう、それが「ロック」の音色なのだ・・・

この映像を見ていただこう・・・

構成ごとに追ってゆくと、まずイントロ(0:33から)はライドを叩いて、スネアはリムに当てて力は抜いているが、自分の頭の後まで大きく振り下ろしながら叩いている。

この音色が一番抜けもよく、感情も一番平穏ないわゆるこれがこの曲の「基本」である。

Aメロ(0:49から)はリムに当てずに軽く叩く・・・しかし右手でハイハットを叩いていると、腕が交差して大きく振り上げられないので必然的にもっとボリュームが下がってしまうが、オープンハンドではこのようにイントロと同じように振り上げて、しかも力を抜いてリムを外してスネアを叩くことが出来る。

ボリューム的にはそんなに変わらないが、音色が全く違うのがお分かり頂けるだろう。

ちなみに1:18のフィルは、オープンハンドでないとハイハットを叩くのをやめないと叩けない・・・

フィルの後には同じAメロで同じぐらい振り上げていてもちょっと力を加えている。

そうするとまたちょっとだけ音色とニュアンスが変わって来るのだ。

リイントロ(1:51)ではそれを受けてちょっとイントロよりは力を入れる。

それが流れとしては自然である・・・

まあ力を入れると言っても振り下ろす時に重力と共に腕の力を加えているという程度であるが、次の2番のAメロ(2:23)では明らかに「力を入れて」叩いている。

何故ならボーカルは1番と違って高い声を張り上げているわけだから、ここで1番のように抑えて叩くのはニュアンスが違う。

かと言ってイントロのように盛り上げるところでもない。

だから「精一杯の力でスローボールを投げる」のである!!

サビ(2:53)からはリムも叩くし力も入れる。

スネアが悲鳴を上げているように聞こえはしないか?(笑)

これが「ロック」の音色である。

私自身がこの曲を「ポップス」と解釈した場合、ここでこの音色は使わない。

イントロと同じか、もうちょっと力を入れたぐらいの音色にしておく。

そのドラマーのニュアンスの違いで曲のイメージは大きく変わるのだ。

このパートの最後のフィル(3:22)では一番強く叩く音色、私はこれを「根性ボタン」と呼んでいるが、これが電子ドラムでは出し得ない生ドラムならではの表現、ベロシティーが127と目一杯な上に更に渾身の力を入れて叩くと「プラス根性」となり、ドラムセット全体が悲鳴を上げているような音色になる。

(実際悲鳴を上げているのだろう笑)

これが「ロック」の音色なのである。

その後のギターソロは決して静かに下げる部分ではないし、かと言ってサビより広がる感じではない。

だからハイハットをオープンで叩いているのだが、ここでハイハットを右手で叩くとスネアを叩く左手をここまで振り上げられないので音色が変わる、すなわち「盛り下がる」。

オープンハンドならではでスネアだけは全く音色が変わらずにライドからハイハットに移行出来るというわけだ。

そして3:54からの盛り上がりはこれ以上ないというぐらい力を入れて大きく振り下ろす音色。

イントロと比べると同じ「1、リムに当てたスネアショットを強く叩く音」でも全く音色が違うのがわかって頂けるだろう。

そして4:25からのエンディングは、更に盛り上げるべく左手でクラッシュ(左側にライドがあるとライドを叩く)を叩いている。

これも「構成力」のひとつですな。

ちなみにこれは即興でやっているのではない。

レコーディングの場合は一回通して叩いた時に全体像を見てこれらの割り振りを考える。

この曲にはゴーストノートがないからまだいいが、ミディアムテンポの曲の場合は更にゴーストノートの音の大きさ、散りばめ方でまたニュアンスが大きく変わって来る。

大事なことは、同じ構成の部分は1小節目がどうだったとすると、その後も全く同じに叩かなければならない。

速くなったり遅くなったりはもちろんのこと、同じ構成の中で強くなったり弱くなったりもご法度である。

どうだろう、これこそが「バラードの叩き方」、そして「ドラムでの歌い方」である。

オープンハンドになったことで更にその表現の幅が広がったということだ。

ドラマーの皆さん、別に無理してオープンハンドにする必要はないが、「ロック」をやるなら「音量」!!小さな音でしか叩けないドラマーはそれだけ「表現力がない」ということである。

私のような身体の小さなドラマーが音の大きさでは人に負ける気がしない。

それはこの映像のように「振り上げる高さ」なのである。

ボリュームを司るのは「力」ではない「スティックの先端の速度」、そして「力を入れる」ことによって「音色」が変わる。

ドラマーの諸君!!

「表現力」を手に入れて、それを自分なりに表現してみよう!!

それが「音楽」なのだ!!

Posted by ファンキー末吉 at:14:14 | 固定リンク

2021年9月28日

頑張れ手数王!!

多くのミュージシャン達と同じく、私もこの書き込みを見てショックを受けている・・・

私がこよなく愛する打楽器奏者の江川ゲンタ君もこんなコメントを寄せている・・・

かく言う私もそうだ、

こーぞーさんがいたから自分は手数系に走らなかった、いや「走れなかった」。

音楽は「数字」ではないので、ホッピー神山の「音楽王」であろうが、私の「亜州鼓王」であろうが、「違うよ、この人の方が・・・」と言われても、所詮は「好き嫌い」が決定するものなので比べようがない。

ところが「手数」は文字通り「数字」である。

オリンピックの記録と同じように明確に比べられるものである。

その名をつけた、すなわちそれを背負って生きて来た彼の生き様にまず敬服である・・・

まあ会うとそれなりに「ライバル意識」もあるし照れもあるし、今までこんなことを素直に口に出すことが出来んかったが、多くのドラマーが私のように彼に対してコンプレックスを抱いて生きて来たのであろうと想像する。

私の場合、彼には敵わない手足の速さを、自分の叩ける範囲でなるだけ速く聞こえるようなフレーズばっか編み出して来て今に至る(笑)

それでも手足はもっと速く動いた方が「楽しい」ので、「何とかならんか?」と努力もしないまま今に至るのだが(笑)、

作曲やアレンジ仕事をしてる時に時々こんなことが頭をよぎることがある・・・

「こんな他所ごとやってる暇あったらもっとドラム練習してた方がええんとちゃうん!!」

いつの間にやら、ドラムではない音楽の仕事で時間を割かれていることを「言い訳」にしてますます練習しなくなる(>_<)

「こんなことせずにドラムだけやってたら俺はもっと上手いでぇ」・・・こんなの全くもって「言い訳」でしかない(涙)

でもドラムの進歩を犠牲にして他の音楽仕事をやって来たのだとしたら、実はそのおかげで今があるのも事実である。

前述のゲンタ君もそうだろうが、私もプロデュース業を数多くやって来たおかげで非常に音楽的なドラムが叩けるようになったと言える。

今中国という異国でドラム叩いてメシが食えているのはこれがあるからである。

こーぞーさんとは違う「私の人生」を生きて来た・・・

よくこーぞーさんとはドラムバトルをしたが、意地の悪いあいつ(笑)は、私のソロの後には決まって私の叩いたフレーズを模して手数を入れる・・・

「自分の土俵」に誘っているのである・・・

その手に乗って崩壊したことも一度や二度ではないので、今ではそんな誘いには乗らずになるだけ「こちらの土俵」で戦おうと頑張って来た!!

おかげで「音の大きさでは誰にも負けん!!」とか、「一発のスネアでロック魂を表現する」とか、「ドラムソロはプロレス技」とか、わけのわからん「自分の土俵」をたくさん確立して来た(笑)

昔、楽屋で交わした彼との会話・・・

「なあこーぞーさん、今の若いドラマーでええドラマーって誰?」

「いや、おらんで〜俺ら59年生まれから下にはもう誰もおらん!!」

一歳年上ではあるがひぐっつぁんを始め、クドーちゃんやマッドさん、日本のロック界を築いて来た数々の個性的なドラマーが生まれた背景には、多かれ少なかれ菅沼孝三という存在があったからこそ「それ以外の方向性」を模索して確立して来たからではあるまいか・・・

彼のことを書いた昔のブログ記事があった・・・菅沼孝三考

そう、ソンゴの叩き方を教わったのはあの日清パワーステーションでの楽屋であった・・・

教わって彼はすぐにステージで叩いてたが、私はそれを人前で叩くのに数年かっかっている(>_<)

ブログ記事:ラテン叩いてみた(Orquesta De La Luz:SoySincera)

これを左手メインで叩くのに1ヶ月半かかっている(>_<)

でもこーぞーさんがおらへんかったら一生こんなリズムを叩くことはなかったやろうと思うぞ・・・

私の生まれ故郷の田舎町では、レコードにJazzもRockも区別がなく、「歌謡曲」と「その他」だったので、私自身も別にジャンルに関係なく何でも叩いて来たが、中国人にこんなことを聞かれたことがある。

「日本のドラマーってみんなFunkyさんみたいにJazzもRockも叩くんですか?」

「いや、菅沼孝三ぐらいやで〜あとはRockに特化した素晴らしいドラマーとJazzに特化した素晴らしいドラマーと、Fusionに特化した素晴らしいドラマーと・・・でもそれぞれが他のことはするのはあんまり見ることないなぁ・・・」

なので、こんな私がドラムに関して「モノを聞ける」のは実はこーぞーさんだけだったのかも知れない・・・

彼からは色んなことを教わった・・・

そんな彼が今病魔と戦っている(>_<)

でもまあ癌のステージ4で余命宣告されて、それでも復帰してる人もいっぱいいるからな。

復帰したら今度はもっと心の垣根を下げて、聞きたいことを素直にいっぱい聞こうと思う。

それと最近になってやっとやり始めた「基礎練習」とやらをやってるといつも思うことがある。

こんなほんまに辛い作業を、50年以上ずーっとやって来た男がおる・・・

それは本当に驚愕に値する彼の人生である!!

あんたがおったから避けて来た道を、遅ればせながらもう一回歩み直すから、あんたが復活したら今度こそあんたの土俵でバトルしようや・・・

待ってるで〜

その時は、いつか話した「中国でのヤマハvsパールの戦い」やろうや〜

商売敵である二つの会社が一緒になって、それぞれの製品をワシらの戦いに乗っけて宣伝する・・・おもろいなぁ〜やろやろ!!言うてたやろ〜

お互い背中にヤマハとパールの看板背負って、二人で全中国廻ろうや〜!!

あんたの土俵では今から始めてあんたに叶うレベルにまで行くかわからんけど、精一杯腕磨いて準備しとくでぇ〜

復活、心待ちに待ってるからな〜!!

59年生まれのドラマー仲間より、長き友情と尊敬の念を込めて

Posted by ファンキー末吉 at:11:08 | 固定リンク

2021年8月 1日

ドラムレッスンの内容

年がら年中ツアーをしている人間としては、定点で決まった人にドラムを教えるというチャンスがない。

だから必然的に全中国を廻って大勢の生徒の前でやることと言えば「One Time Clinic」のみであった。

ところがここ寧夏回族自治区銀川に居を構えて、隔離明けからツアー開始までの間に生徒を募ってみたら、想像以上の生徒が私から学びたいらしく、遠くは北京や河南省や内モンゴルから泊まり込みでレッスンを受ける生徒も現れた。

ひとりの人間にマンツーマンで何度もレッスンをしてると、必然的にカリキュラムが固定して来て、今では結構体系だった教え方が出来るようになった。

今回はそれをちょっとご紹介しようと思う・・・

まず8Beat、16Beatの定義から!!

諸説あるでしょうがここでは、8Beatとは「8分音符のどこにでも自由にアクセントを入れられるBeat」、16Beatとは「16分音符のどこにでも自由にアクセントを入れられるBeat」と定義しましょう。

余談になりますが、4Beatという言葉はどうやら日本でしか使われてないようで、外国では「Swing」と言うようである。

これはまた定義が違っていて、「4分音符を共有した、その他は自由なBeat」と私は解釈している。

その話はまた別の機会ということで、まず8Beat!!

スネアの位置を固定したとしたら、ハイハットは8分で刻むので、バスドラを色んな位置に踏むとすると、バスドラは全て右手で叩くハイハットと同時に踏むことになります。

考えられる全ての可能性(実戦であまり使わないものは除く)を列挙して、ひとつひとつ出来るように教えてゆき、最終的に上記のリズムが叩けるようになったら、この項目は卒業!!

ちなみに上記のリズムは、メタル等速いテンポの曲の場合、ハイハットは4分で叩いたりします。

ここから希望者はツーバス!!

このリズムの右手でフロアタムを叩くと、いわゆる「樋口ドラム」!!

中国では知ってる人はいません(笑)

そして左足で4分を踏むのが、左足がオモテとなるツーバスの入り口!!

いわゆる「自転車漕ぎ」と言われてたリズムですな・・・

ツーバス希望者は更に右から入るパターン、そしてツーバスの6連、シャッフル、教材はX.Y.Z.→AのIncubationです。

相当難しい(笑)

さて、ツーバス希望者でない人はここまでをすっ飛ばして16Beat!!

前述の定義通り、16分音符のどこにでもバスドラを入れられるようにということは、オモテは既に8Beatでやってるので、まずウラにどんどん入れてゆきます。

ここではまずバスドラの連打は除き、考えられる全ての可能性(実戦であまり使わないものは除く)を列挙して、ひとつひとつ出来るように教えてゆき、最終的に上記のリズムが叩けるようになったら、この項目は卒業!!

ツーバス希望者は、上記と同じく今度は8分でハイハットを踏み、左足オモテの16分連打のツーバスへと進む~

ツーバス希望者以外は上記は飛ばして、足が2つ連続で叩くパターン。

これは「ウラ→オモテ」と「オモテ→ウラ」の2種類しかなく、よく使う位置に入れたパターンをいくつか練習〜(譜面はひとつの例)

手をこのリズムに固定したとしたら、実践的にバスドラが入れられる全ての可能性は叩けるようになったということで、次は手の変化!!

とりあえず手を16分の別の場所にアクセントで入れるリズムも、フュージョンとかにはよくある手法だけれども、まずは絶対的によく使う、手のゴーストノート!!

このリズムは私がレコーディングして中国ロックの金字塔となった許魏のアルバムの中の「蓝莲花」という曲のリズムで、恐らく中国でドラムを習おうという人で知らない人はいないであろう有名曲である。

この映像のコンサートでのリハーサルの時、許魏本人が「Funky、リズムが違うよ!!」と言われ、「いや、俺はレコーディングではこう叩いた!!」と論争するエピソードを紹介、まあ中国ロック好きにはヨダレもののエピソードだが、「ゴーストノートの音が大き過ぎると全く別のリズムになっちゃうよ」といういい例です。

色んな位置にゴーストノートを入れる可能性、そして時にはそれを32分にするなどから二つ打ちの基礎練習に戻ったりもします。

リズム編最後は手と足の組み合わせ!!

これも考えられる全ての可能性(実戦であまり使わないものは除く)を列挙してゆき、これらが出来たらリズム編は卒業!!

(余談として、ツーバス希望者は私が時々やる、これに左足を8分で踏むことによって、ツーバスとスネアとが絡まったかっちょいいリズムになることも〜)

さて、リズム編はここまでなのですが、巻き戻して、実は要所要所で叩けた人に「じゃあこれに4分で頭を振って」と言うと多くの人が出来ない(笑)

特に頭を振る部分にバスドラがない場合・・・

時々8Beatのリズムを叩く時に身体が8分で揺れてる人がいるけどそれは間違い!!

「8分音符を叩いてるのだけれどもグルーブ(中国語で律動感)は4分なんだよ、だからFunky教室ではまず頭を4分で振る練習をしましょう〜」

まあ絶対に振らなければならないわけではないが、「4分を感じる」と言ってもどこでどう感じたらいいかわからないだろうから、右手、左手、右足、左足に続いて「頭」というのをひとつの楽器として四肢分離を進めて五肢分離!(笑)

余談だが、まあ「ドラムの人は手足がバラバラに動いて凄いですねぇ」と言われたりするが、実際はバラバラに動いているわけではなく、何かしらの「関連性」を持って動いてるだけである。

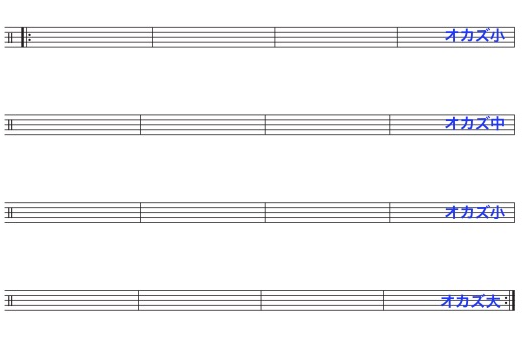

さてリズム編を卒業したら「オカズ(fill in)」!!

これまでに「リズム感(节奏感)」と「グルーブ(律动感)」の話はして来たとして、次は「構成把握能力(结构感)」を養ってゆこう・・・

曲によって構成は様々だけれども基本はこれ!!

人間は「4」という数字に段落を感じるようで、4小節が一塊、そして8小節は更に大きな塊、12小節は更に大きいかと言うとそうではなく、8小節をまた一塊として、それを繰り返すと感じるようである。

だから小さな段落変化には小さなオカズ、中ぐらいには中ぐらいのオカズ、大きな段落変化には大きなオカズを入れる。

オカズは決してテクニックを見せびらかすために叩くのではなく、「構成を歌手や他の演者に伝える」という役目。

「ドラムはバンドの指揮者」とよく言うが、私は日本でのセッション仲間にこう褒められたことがある。

「ファンキーさんのドラムだと、何となく次がどの構成に行くのかわかっちゃうんだよね〜」

つまりは「演者が間違わない」。

そう、だからドラムはミスをしちゃダメなのよね〜

自分は絶対にミスをせずに、バンドを正しい構成に導く「指揮者」なのである。

じゃあどうしてそのようなことが出来るかと言うと、「歌い方」と「オカズの選び方」である。

歌い方は実際の曲がないと難しいのでまた次のレベルに回すとして、まずは色んなオカズを身体にストックすること。

かく言う私もかなりの数のオカズを(練習でなら)叩ける。

でも実際にライブでスッと出て来るのはその数分の一である。

だから自分なりのオカズをいっぱいストックして、すぐに出て来るオカズを増やそうというのがここからの課題である。

さて話が逸れたが、「絶対に間違わない」練習が上記!!

最初のリズム編でどのようにでも叩けるようになった数多くのリズムの中からひとつ自分で選んで、上記16小節の決められた部分に決められたようなオカズを入れて叩いて、リピートして32小節間ひとつも間違わずに叩けたら合格!!

「なんだ簡単じゃない」と思うのが大半の人で、そのほとんどの人が出来ない。

人間は「オカズを叩くぞ」などと思った瞬間にリズムが崩れたり、必ずミスをするのだ。

だから「考えずに身体からオカズが出て来る」ようにしないと本番では使えない。

数多くストックされたオカズの中から実際に使えるオカズが少ないのはこのような理由からである。

ちなみにオカズは自分で考えてもらう。

オカズ小は1拍のオカズ、オカズ中は2拍のオカズ、オカズ大は4拍のオカズ、それぞれを生徒が叩きたいフレーズを出してもらって整理する。

冒険をする人もいるし、確実を目指して簡単なオカズで守りに入る人もいるが、ここでは後者の方が正しいとする。

間違えたら最初からやり直して、ノーミスで32小節叩かないと次に行けないのだから、冒険して崩壊する人も次第に守りに入ってゆくようになる(笑)

ちなみに「やりたいオカズ」の中に色んなテクニックが入っていて、

「それ叩くならこんな基礎練習が必要だよ」

ということを教えて、ここで初めて基礎練習!!

自分もそうだったが、どこで使うのかわからない基礎練習をいっぱいやる根性がなかったので、そんなのをすっ飛ばして頭打って、「ああこれやるためにはこれが必要なのか」となった方が習得が絶対的に早かった。

またFunky教室では「オリジナリティー」を重視してて、上記のリズム練習も、例えばバンドでオリジナルを作っている時に「ベースがこう弾いてるからドラムはどう叩く?」という時にとても役に立つ。

なにせ全ての可能性を全部練習したことになるのだから・・・

同様にオカズも、まあ「私のフレーズ」というのも教えてゆくけど、自分なりのオカズをどんどん編み出してゆく方がよい。

かく言う私もスティーブガッドやトニーウイリアムスからコージーパウエルやジョンボーナムなど、ジャンルの違う色んな偉大なドラマーから色んなフレーズをコピーして、叩けないものだからそれを自分なりにアレンジして自分のフレーズにしている(笑)

この教室ではそれをお手伝いしたいということである。

上記、興味のある人はオンラインでのレッスンも始めようと思うのでこちらにメール、もしくはFacebookメッセージなどで連絡下さい〜

料金は1時間5000円ぐらいで考えてます。

早い人は全く初心者の女の子が3時間でツーバスを除く最後まで行った人がいます!(◎_◎;)

習得の早さは問題でなく、習得の深さの方が大切なので、「宿題」をいっぱい出しますので、一度習ったらしばらく自己練習をしてから次に進むのがベストだと思います。

ドラムセットがある環境(貸しスタジオ等ではひとりでの練習を1時間500円程度で貸し出しているところがありますので調べて下さい)が必要です。

あと携帯でのいいのでネット環境と、Zoomというアプリを入れてもらって、それで対面会話でレッスンを行います。

必要なもの

* ZOOM用のタブレット端末 or PC or スマホ

* マイク付きヘッドフォン

(ZOOM用)

(有線でも無線でも可)

* PAを通して鳴らすメトロノーム

(一般的にはスマホアプリのメトロノーム)

(ZOOM用端末とは別に必要)

メトロノームはスタジオとかで貸し出してるところもありますので問い合わせてみて下さい〜

では希望者はこちらまで〜

Posted by ファンキー末吉 at:08:10 | 固定リンク

2021年7月18日

オープンハンドへの道

いやな、宣言したら本当にやらないかんからな、本当は言いたくなかったのだが・・・(笑)

ドラムの叩き方というのは、右利きだと必然的に右ばかり使ってしまうような叩き方が「普通」である。

Jazzなんかやり始めて、スウィングのリズムを叩いてると「もっと左手が動いてくれんか?」と思うことが多い。

若かりし頃、左手を鍛えるために左利き用のセットで練習しようと思い立って断念した(>_<)

当時でも10年以上ドラム叩いていて、それが一瞬で「ゼロから出発」なのだから「無理!(>_<)」ってなもんである・・・

まあここに来て、50年近く叩いてるスタイルを全部捨てて「ゼロ」から始めるのもしんどい(>_<)

そもそも私のポリシーとして、「まがりなりにもいくばくかのお金をもらってステージに立っている以上、プロなのだから何があっても絶対にミスをしない!!」というのがある。

「面白そうだから」とかの理由で、失敗するかも知れないこと、いやそれ以前に「演奏レベルが下がること」を絶対にやってはいけないと思う。

そんなこんながあって左手克服のプロジェクトは長く封印されていたのだが・・・

布衣の新譜に入っているこの曲、両手を交差してハイハットを叩くため、時々ぶつかり合って、一度などぶつかってスティックを落としてしまった・・・(>_<)

そもそもドラムセットというのは、もともとはハイハットは「叩く」ものではなく「踏む」ものだったと言う・・・

デキシーランドジャズみたいなリズムをチンタチチンタチ叩いて、スネアと同じタイミングで2、4に踏んでいたものだったらしい・・・

だから元々ハイハットはこんな高い位置にあったわけではなく、足元に低くセッティングされていた・・・叩かずに踏むだけだからそれでよかったのね・・・

ところが誰がやり出したのか高い位置に置いてそれを叩き始めた・・・

そうすると右手でライドを叩くのをそのままハイハットに持って来ると、どうしても腕が交差してしまう。

それを解決するために、メタルドラマーなんかはハイハットをむっちゃ高くセッティングして、その下で左手を何とか自由に動かそうとする。

でもこれってメタルばっか叩いてるうちはいいけど、スティックはハイハットの縁を横っ面から叩くしか出来ず、ハイハットの上側の中央部を叩く繊細な音色は出せない。

(手をむっちゃ高く上げてハイハットより上の位置から叩くしかないゆえ)

ところがこれを解決する別の方法が「オープンハンド」と言われているこの方法である。

つまりライドを叩いてる時とハイハットを叩いてる時の手順を左右逆にするだけの話である。

「だけの」と言うが、これが今まで50年やって来た全ての手順を全部ゼロからやり直すのは大変な作業である(>_<)

ところが、この曲のこのリズムは「パラパラディロル」すなわち「RLRLRR LRLRLL」の手順そのもので、右手から始まったフレーズは次には左から同じ手順を踏む。

つまり「右でやってることは左でも同じことが出来る」というわけではないか〜!!!

・・・ところがやってみたらこれが大変(>_<)

基礎練習でやってる分にはいいが、こうして「リズム」を叩いてみると、すぐに壁にぶつかることとなる・・・

この「リズム」は「ハイハットが主」であり、その手順を補佐するゴーストノート(弱い音)をスネアで拾いながら、アクセントの位置だけスネアを強く叩く・・・

つまり「RLRLRR LRLRLL」の後半は単に手順を逆にしただけの話ではなく、「R0R0RR LR0R00」(0は休符)のハイハットのリズムを、合間にスネアのゴーストノートで埋めているというものなのである。

単に「左右ひっくり返したら叩ける」というものではなかった(涙)

「ドラムは耳で叩く」とよくレッスンで教えているが、「ハイハットの粒は揃ってますか?ゴーストノートの音量は一定ですか?」などと耳でリズムに集中しながら細かいコントロールをしてゆくわけだが、この「脳から腕に与える命令」というのは、長年の訓練の結果「非常に曖昧な命令」として定着している。

例えば4泊目のハイハット(最後のRLLのR)はこのハイハットのリズムの「オチ」というか解決する大切な音で(もちろんそんなことを考えて叩いているわけではないが)、耳が「この音がちゃんとリズムに入ってて音色がそれっぽく、流れがスムーズでタイトな感じ」みたいなものを常に聞いていて、ちょっと違うなと感じると「ちゃうよ」と脳に伝え、脳が「ほな微調整〜」と調整する、「リズム」というのはその連続を常にやっているわけで、それは「この左手がどうの」とか考えてやっているわけではない(そんな細かく命令を出してたら間に合わない)。

だから、左手でハイハットを叩いている時に「なんか違うな」と感じたら、脳が「ちゃうよ〜」と命令を出して、自然にそれを右手が直そうとするのな!(◎_◎;)

いやほんま、身体というのはうまいこと出来てます〜

これまで50年近く、右手が全てのリズムをリードして左手がそれを補佐して来たのが、いきなり左手がメインになると命令系統がぐしゃぐしゃになるんですな・・・

だから、最初に戻って、まず右手はアクセントの音だけ叩いてゴーストノートをやめたものから始めてみる。

「R0R0RR LR0R00」(0は休符)ですな。

「パラパラディロル」の左右ひっくり返したものだと、やはり後半は右手が主となってリズムを構築しているが、それではハイハットの強弱に対する命令を出した時に無意識に右手が反応してしまうのだ・・・

ハイハットのリズムは1拍目が大きく、次がグッと下がって段々大きくなって最後の4拍目にまた大きくなるという一小節の「波」をまず左手だけでちゃんと作って、それに右手を「添える」んですな・・・

こうして数日間、寧夏回族自治区銀川市のドラムスクールの一室では、「むっちゃくちゃ下手な初心者ドラマー」が練習する「むっちゃくちゃ下手なリズム」が毎日鳴り響くことになる(笑)

いやその練習を実は中国のTikTakで生配信してたのだが、左右を逆に叩いていることまでわからない人は「Funkyさんって実はむっちゃ下手なのね」と書き込みして幻滅して去ってゆく(笑)

しゃーないなぁ〜・・・これが「オープンハンドへの道」(笑)

まだ本番で使えるレベルなのかどうかは次のリハーサルで試してみるまでわからんが、オープンハンドの利点としては、このリズムで最後のダブルの部分をフロアタムで叩くというのが、従来の腕が交差している状態では不可能なのな。

この利点は「右手の自由度」という点では大きい!!

この曲のイントロのリズム、これは3拍子ラテンのリズムなのだが、これをオープンハンドで叩くのにもトライしてみた・・・

人間の脳というものは面白いもので、「リムを叩け」という簡単な命令を脳は出しているだけで、それを受けて何も考えずに左手がリムの位置に移動する「オートメーション」が実は行われていて、右手でリムを叩くなど身体に一切入ってないわけなので、左手はシンバルの位置に移動してるんだけどリムを叩く形になってるだけで右手は全然リム叩いてなかったり(笑)

それを一生懸命克服する・・・っつうか命令系統を構築し直すんですな・・・

再構築ちう〜

右手でリム叩くん難しい〜(笑)

どこをどの形でどのように叩けばいいのか右手が一生懸命探してるし〜(笑)

まあ全ては「慣れ」やな。

普通のラテンのリズムも練習しとこう〜・・・このパターンも通常の叩き方だとハイハットで同じようにタムを絡ませるのは無理やからな〜

まあ次のツアー開始まで2ヶ月あるからな、下手くそと詰られながら練習してみますか〜・・・

Posted by ファンキー末吉 at:12:17 | 固定リンク

2019年8月11日

ラジオで生演奏生放送((((;゚Д゚)))))))

中国も変わったなぁ・・・先日監獄から出て来たばかりの爽子(Shuangz)を由緒ある北京广播电台で生放送で歌わせようとは・・・((((;゚Д゚)))))))

北京广播电台と言えば、45周年記念のイベントに爆風スランプで出て、

「客を煽り過ぎた」という理由(不明)で、コンサート中に警察がロック仲間である中国人スタッフを満場の客の前でめった打ち!!

そのまま制止を聞かずに最後まで演奏した私たちは銃を持った恐ろしい人たちに別室に監禁されるという事件があった・・・

また、ここのスタジオは李慧珍のアルバムをレコーディングしてた。

エンジニアのKeizoのギャラを計上して提出してたら、

「Funkyは私たちを騙している」

と問題になったなぁ・・・

当時、エンジニアはスタジオについているもので、

それを別に計上するなど「水増し請求」だというものである(笑)

いや〜このエンジニアっつのが全く芸術的ではなく本当に「機械エンジニア」(>_<)

夕方になったらさっさと帰るし!(笑)

いや〜色々と思い出のある北京广播电台であるが、

国家が運営するそんな老舗の放送局が、

ワシが知るだけでもう3回監獄に入っているこの犯罪者(笑)を生で2時間喋らせるというのはどういうことか!!(笑)

危険じゃないのか!!

そう言えばまた別の刺青だらけのラッパーがテレビで共産党にそぐわない禁止用語を連発して、それから刺青が目の敵にされ服とかで隠さないとテレビに出れない時期もあったなぁ・・・

まあ私が生放送だと聞いたのは実は放送局に着いてから。

それまでは客入れての公開録音ぐらいに思っていた。

そりゃこの状態では

「Funkyさん、回線が6chしかないから今回はカホンか電子ドラムにして下さいよ」

と言われてたのも頷ける。

カホンも電子ドラムも全くの「別の楽器」なので、

「ヤダ!!」と言って拒絶してたら、生ドラムどころかちゃんと大きなサブミキサーまで持って来てた!(◎_◎;)

さすがに初めてやなぁ〜北京广播电台の生放送スタジオにバンドが入って生演奏生放送!(◎_◎;) 生放送なのでドラムのチューニングもサウンドチェックもへったくれもない!!DJが喋ってない時に静かにセッティングして泣いても笑っても17時から生放送!! - Spherical Image - RICOH THETA

でもアンプはないのでギターはアコギ、

モニターはDJと同じ回線のヘッドホンをタコ足にして聞くことになる。

ところが私は張張(Zhang Zhang)が出すプログラムのクリックを聞かねばならない。

いつもイベントなどではクリック専用のイヤモニを渡されるのだが、

放送局にそんなものがあるはずもなく、

ミキサーも別回線でクリックを出すことは出来ない。

しゃーないなぁ〜・・・と張張(Zhang Zhang)がパソコンから直でクリックの回線を出す。

音量は大きくないがしゃーない、それで一度サウンドチェック代わりに演奏してみよう・・・

・・・って実はちゃんとそのためのサウンドチェックの時間が取られえているわけではない!!

日本でもよくある昼からの帯の番組のようで、

DJがオンエアに乗ってる時にはみんな声を潜め、

音楽や録音物を流している時にちょちょいと音を出す程度である(>_<)

ところが音を出してみると、

私はクリックとプログラム、まあこれは同じパソコンから出しているからいいとして、

ベースやキーボード、そして生音のアコギや歌なども全く聞こえない(>_<)

あかんやろ・・・(涙)

17時からの生放送の時間は刻々と迫っている。

人間追い詰められると脳みそが高速回転するらしい。

「そうだ!!みんなが聞いているそのヘッドホンの回線、あとひとつ余ってる?」

実は60歳の誕生日の時に李慧珍が誕生日プレゼントでこんなヘッドホンをくれたのだ。

もうね、6万円もするヘッドホンなんて失くすのが怖くて持ち歩けるかい!!

と思ってたら、一度飛行機で使ってみたらノイズキャンセリングが素晴らしく、

嘘のような静寂の中でiPadに落とした映画が楽しめる。

ちょうどこの収録終わったら最終便で寧波に飛ぶので持って来てたのよ〜

電源を入れずにケーブルを繋ぐと普通のヘッドホン!!

クリックを聞いているインナータイプのヘッドホンの上からこの大きなヘッドホンを被ればクリックと共にみんなのお供聞ける!!\(^o^)/

ちょっと圧迫で耳が痛いけど(笑)

というわけで生放送開始まであと5分のところで回線だけは確保した!!

そのまま本番!!!!

ちょっと心の片隅で心配してはいたが、刺青だらけのこの犯罪者(笑)、

DJに振られた話題を素朴にちゃんと真面目に答える。

ここで「Fuck You!!」など口走ったら冗談でなくこいつは終わる!!

「Fuckin Goverment!!」などと口走ったら一族郎党命が危ない(笑)

あとで聞いたのだが、

ラップなので中に危ない歌詞はいくつかあったらしい。

聞けばそれを瞬間的に察知して違う言葉に入れ替えたりハナモゲラにしたり、

物凄い反射神経でそれら全てを無事に乗り切ったらしい!(◎_◎;)

凄いぞ爽子(Shuangz)!!

そんだけの才能があるんだからもう監獄はやめような(笑)

2時間の生放送、なかなか緊張感の連続でかなり疲れたけど、

まあドラムもいいプレイが出来たしなかなか楽しい経験をしたぞ。

意外だったのは、セキュリティーがむっちゃ緩かったこと・・・

何せ放送局はクーデターが起こったらすぐに占拠されるところ。

昔だったら入口でIDやパスポート、持ち物の検査まで厳しかったのに、

いくら顔認証が発達しているからと言って、これだけの不審な荷物(笑)をノーチェックで持ち込めてIDチェックもしなかったというのは、やはり中国も少しは平和になったのか・・・

ならんならん(笑)

まあでもこんな犯罪歴のあるラップ歌手に2時間生放送で喋らせるんだから、

そういうことに対する緊張感は昔に比べたら確実に薄まっている。

逆に「ロック」自体がもう恐るべきパワーを失っているということか?

・・・考え過ぎか・・・

中国は恐ろしい速度で今も変化している。

私としてはこれが悪い方向ではなく、平和な世界へと向かっていることを願うのみである・・・

Posted by ファンキー末吉 at:20:43 | 固定リンク

2019年4月15日

大事なのはスティックの速度!!

布衣ツアーの撮影スタッフからこんな写真が送られて来た。

彼が興奮してこんなことを言う。

250分之一秒的快门速度拍的,

也就是0.04秒,这个快门速度拍雨水都不会出现拖影。

(250分の1のシャッター速度で撮ったんだよ。

それって0..04秒。

この速度で撮ったら雨だって残像を残さないんだから)

確かに左手のスティックが残像を残している・・・

まあ「雨よりも速い」のが果たしてむっちゃ速いのかどうかは別にして、

ドラムの音の大きさにとっては「力」よりも「速さ」が重要である。

(連打の速度とはまた別)

私は「人より音の大きなドラマー」だと言われているが、

決して筋肉隆々なわけではないし、どちらかと言うと「非力」である。

そんな私が人より大きな音を出してるんだから、それは「力」によって大きな音を出しているものではないことはわかるだろう。

要はスティックを振り下ろす「スピード」なのである。

スティックの先端がヘッドに当たる瞬間に、「どれぐらいのスピードで当たっているか」の方が、「どれぐらいの力で当たっているか」よりも大事であるということだ。

経験上、馬鹿力で力任せに叩いた音色は、いいフォームで鳴らした音よりも「抜け」が悪い。

要はスナップや腕の返しや指の力などをうまく統合して、

「どれだけ力を抜いて大きな音を出すか」

ということが大事なのである。

スピードを稼ぐためにはやはりスティックを大きく振り上げる。

効率よく上半身が全く動かないのでほんの軽く叩いているように見えるが、

実はスティックはムチのようにしなって自分の頭の後ろぐらいまで降り上がっていたりする。

実際に木で出来たスティックがしなるわけはないが、

腕と手首と指との連携でしなっているような動きをするわけである。

当然ながら長いスティックの方が先端がヘッドに当たる速度が速くなる。

長いほどコントロールが難しくなるが、

Funky末吉モデルのスティックは実はPearlのスティックの中で他よりちょっとだけ長い。

(工藤ちゃんの棍棒のようなスティックは除く)

RockもJazzもやれるように太さはそんなに大きくなく、

丸いチップではなく細長い。

これはシンバルに当てる角度で音色が違って来るということで、より多彩な表現力をサポート出来るのだ。

ちなみにスティックを振り上げるタイミングだが、

自分としては無意識なのだが、どうやら遅い曲だと16分前とか、

速い曲だと8分前とか、リズムに合わせて振り上げているようだ。

そして小さい音の時には振り上げを小さくする。

これによって、ヘッドに達するまでの速度が上がり切らないうちにヒットするわけで、その分速度が落ちる、つまり音が小さくなる。

実はかく言う私も30歳の頃、

無理なフォームで力任せにドラムを叩いていたので「もうドラムが叩けない」と思った時期がある。

その時に頑張ってフォームを直し、そして今に至る。

今年で60歳。まだまだどでかい音でドラムを叩ける理由はこの「フォーム」にある。

高速ツーバスや、高速フレーズを多用するドラムソロ以外では、

ドラムを叩くという「運動」においてほとんど「疲れる」ことはない。

道を歩くのと同じように、何も考えずに最小の労力で一番大きな音が出せるわけだ。

音量や音色で悩んでいるドラマー諸君、一度自らのフォームを見直してみればどうだね・・・

Posted by ファンキー末吉 at:18:45 | 固定リンク

2018年8月27日

中国ロックの叩き方

さて前回の黄绮珊(Huang QiShan)の次には、共に私がバックを務めた贝贝(BeiBei)という歌手の話・・・

一度彼女の新曲のプレスコンフェレンスに呼ばれてドラムを叩いたことがある・・・

曲のタイトルが「Young Rock Star」!(◎_◎;)

まあRockな喉を持って鳴り物入りでデビューした若いスターなのだからいいけど(笑)

デビューしたての新人歌手はオリジナルのレパートリーがそんなにないので、

新曲発表のプレスコンフェレンスとかならいいけど、30分とか演奏時間ではオリジナル曲が足りない。

必然的にカバー曲を歌うことになるが、その3曲が全て私が叩いてレコーディングした曲だった。

ますこの曲!!

名実共に一番成功したロック歌手のひとりである汪峰(Wang Feng)の曲。

(ちなみに嫁さんは大女優の章子怡(Zhang ZiYi))

毎回アルバムの時にレコーディングに呼ばれて半分以上の曲を叩くのだが、

この曲はこの時に叩いたのかこの時に叩いたのか、はたまた嫁さん連れて来たこの時に叩いたのか・・・

6/8のリズムでこれだけゴーストノート入れてたら中国の若いドラマーじゃぁなかなかコピー出来まい(笑)

案の定、贝贝(BeiBei)のライブ音源を聞いてみると、若いバンドのメンバーはかなり簡略化して叩いているようだ・・・

まあちょっとニュアンスが違って来るけれどもそれはそれでよかろう!!

大事なのは「スタジアムで叩いてる」感覚で叩いているかということだ。

これが若いドラマーには全く出来とらんぞ・・・

「武道館のステージに立ったことがあるバンドは違うね。

ライブハウスで演ったってオーラが武道館だもん」

と言われたことがあるが、

ステージとは「オーラを伝える」ところであるから、

「武道館ぐらいだったら一番後ろの席にも生音で届かせてやらぁ」

という「気迫」が必要である。

特にこの汪峰(Wang Feng)という歌手はいつもスタジアムで演っている人なんだから、

曲を聞いて、求められてるのはこんな感じだろうというのはすぐに伝わって来る。

特に3:18ぐらいからの間奏・・・

1:32からのドラム導入部分にも間奏があって、

これも初顔見世なので思いっきりテンションを上げて叩かねばならなかったが、

その後はAメロに入るので緩やかに落としてゆくけど、

この間奏はもうありったけのアドレナリンをぶち込んでテンションMAXで叩かねばならん。

私が電気ドラムを叩けないのは、

ただの「スイッチ」でしかないドラムパッドは、こんな時に押されるべき「根性ボタン」がないのね・・・

サビまで行って「フォルテ」まで持っていってたら、

その後のこの間奏は「フォルテ+根性」(笑)

もうアドレナリン出まくりで目つきヘロヘロ、ヨダレ垂れまくりで叩いてなくてはならない。

若い衆よ、お前はカッコばかりつけてるが、本当にヨダレ垂らしながら目がイって叩いたことがあるか?(笑)

そしてその後にはまたサビが来るので、そこで気が緩んではならない。

例えて言うと、生死を分けた戦いが終わって、

その瞬間に身体はまだそのまま戦ってるんだけど、

精神は両手を上げてガッツポーズをしてる感じ?・・・

ここでX.Y.Z.→Aだったら二井原が「イエィ!!」だとか「カモン!!」だとかシャウトをするのだ(笑)

ブースの向こうでは汪峰(Wang Feng)がこちらに向かって親指を立てる。

彼には見えてるのだ。

この部分で自分がスタジアムでどんな感情になって客がどのようになっているのかが・・・

ドラムはバンドの「指揮者」。

Funkyがそんな土台を作ってくれた。

あとの楽器はそれに合わせればいい。

自分はその全てに乗っかって歌うのだ、と・・・

この曲は細かいテクニックが色々あって説明に難しいのだが、

次の曲、これは簡単!!

要は「爆発力」である。

0:16や1:18秒からのこのサビの叩き方、

私の中にはこのようなフレーズはないので、

きっと若いプロデューサーの指定だったのだろう。

とにかくこれをアドレナリンばりばりでヨダレ垂らしまくりで叩く!!

要は「爆発力!!」これが欲しいから打ち込みのドラムでなくこのファンキー末吉を呼ぶのである!!

2:00ぐらいから次のAメロに向けて「落としてゆく」のだが、

そこからAメロは

「力を抜くんじゃねぇ!!タイトにするんじゃ!!」

という大切なことを語ろうと思ったらリズムBOXに差し替えられとるやないの!!(笑)

まあ機械にすぐ差し替えられるほどクリックに忠実であることも必要。

2000年頃最初に中国でスタジオ仕事をやった時、

そのプロデューサーが音楽仲間にその音源を聞かせて、

「これは機械ですか?人間ですか?」

と言われたという話を聞いた。

「機械のようなドラムですね」という意味ではない。

「人間ですよね、どうしてこんなに機械のように正確なんですか」

という意味である。

機械的なんてあり得ない。

「ファンキー末吉のドラム」というのはとかく「人間的である」ことであると思っている。

まあ「喜怒哀楽」が激しいんやろうな・・・

だから実際の生活でもそれで人とトラブる(>_<)

でもそんな性格のイビツさがドラムにもちゃんと出ている。

その喜怒哀楽豊かな表現が機械と完璧に同期していて、どの部分もリズムBOXに差し替えられ、もしくは両方生かせて使うことが出来る、

という部分も、私が中国ポップスのレコーディングに大きく貢献した部分のひとつだと思っている。

さてここまでは「喜怒哀楽」の「怒」であるが、

ここからが中国ロックの真骨頂!!

贝贝(BeiBei)がコンサートのラスト曲に選んだのはこの曲・・・

許巍という歌手は、

これも中国ロックの歴史に残る1枚であるのだが、『在別処』というアルバムを録音し、その後順風満帆かと思えばその後に北京の音楽界に失望して西安に帰る。

私はこの『在別処』のデモ音源を彼の部屋で聞かせてもらったことがある。

グランジ系のロックで「中国ロックもここまで来たか」と思った・・・

ここからは都市伝説だが、その後麻薬に溺れ、

禁断症状から抜け出すために家の入り口を釘で打ち付け、

自分で自分の身体を縛って(自分では縛れんじゃろ・・・笑)、

LuanShuがそのドアをぶち破って彼を助け(ぶち破れんやろ、普通・・・笑)

彼の縄を解いて彼を抱きしめた時に彼はこう言った。

「曲が出来たんだ・・・」

その曲がこの「蓝莲花(LanLianHua)」だったという・・・

「帰ろう!!一緒に帰ってアルバムを作ろう!!」

そう言ってLuanShuがプロデュースして作ったアルバムが、この曲が収録されている「时光漫步(ShiGuangManBu)」!

「メンバーは誰でもお前の好きなメンバーを呼べばいい。ドラムは誰にする?」

そう聞いたLuanShuに許巍は「Funkyがいい」と答えて、結局全曲私が叩くことになった。

そしてこのアルバムが中国ロックに金字塔を打ち立てるような大ヒットとなり、

私は今だに「許巍のドラマー」とよく言われる。

不思議なもんだ。

今では汪峰に録音した曲の方が多いはずなのに、「汪峰のドラマー」だと言われたことは一度もない。

きっと许巍の伝説のコンサートにいくつも参加してるので人々にはそのイメージがあるのだろう・・・

人々にはあまり知られてないが、

私の中で一番「伝説」のコンサートが、

アルバムが出来て最初のコンサート・・・

今ではスタジアムで演奏する彼だが、

その時は北京の小さな小さな小劇場で行われた小さな小さなコンサート・・・

実は私は前の日、全ての譜面を見ながらそれぞれの音源を聞いていて、

ある瞬間に彼の「詞」が流れるように頭に入って来た!(◎_◎;)

涙で譜面が霞んで来たのを覚えている・・・

コンサート当日、全ての曲のカウントを出すのは私だから、

曲つなぎかMCかを知っとく必要があったので出番直前に彼にこう聞いた。

「MCはどの曲とどの曲の間に入れる?」

それに対してキョトンとして彼はこう答えた。

「MC?・・・喋りなんか入れないよ。俺は歌いに来たんだ」

これもひとつの「中国ロック」の伝説である・・・

何曲目が終わったところだろう、

スティックをかざして次の曲のカウントを出す準備をしてたら、

ステージからいきなりいなくなった。

何も言わずにいなくなったのでこちらとしてはどうしようもない。

LuanShuも一瞬戸惑っていたが、うんうんと頷いて私に「待て」と指示した。

何分ぐらい待ってただろう・・・

5分?10分?・・・

何もアナウンスもせずに無言で待つ時間としてはとてつもなく長い時間だったのを覚えている。

だが不思議なことに、置いていかれた観客がひとりとして声を上げる人間はいなかった。

许巍のファンは熱烈である。

命がけで许巍を愛している。

そんな熱烈なファンが誰一人として騒いだりしなかった・・・

ステージ上のミュージシャンも客席の全ての観客も、

いつまでもいつまでも黙って许巍が帰って来るのを待っていた・・・

噂によれば「トイレで泣いてた」という都市伝説もあるが、

帰って来た许巍は何のエクスキューズもせずに、

何事もなかったかのように歌い始めて、

そして何事もなかったかのようにコンサートは終わった。

その打ち上げの席で偶然許巍の隣に座った私は、

昨夜の話、「突然歌詞が入って来たんだよ」という話から、

「どうして日本人から見たら構成がこんなに変わってるかと思ったら詞だったんだね」

という話・・・

そして最後にこう言った。

「わかったよ、お前の音楽が・・・

お前の音楽はなぁ、絶望の中で一筋の希望を見た、それを歌ってるんだろ?」

これには许巍自身もびっくりして、

「それ以上言わないで・・・俺・・・泣いちゃうから・・・」

また前置きが長くなってしまった。

では「絶望の中で一筋の希望を見た」という音楽はどうやって叩くのか?

これこそが「中国ロックの奥義」である!!

まずこの曲を聞いてみて欲しい。

「时光漫步(ShiGuangManBu)」の中に収録されている许巍の人気曲のひとつである。

そう言えばこのアルバムが発売された時、

突然黒豹のドラマーと零点のドラマーがこう言って電話して来た。

「感服しました。僕たちはゼロからもう一度あなたに学びます」

中国ロックの歴史の中で一番レコード売ったバンドのドラマーと、

中国ロックの歴史の中で一番金を稼いだバンドのドラマーにこんなこと言われるんだから大したもんである(笑)

スタジオ仕事なんか叩いたらどんな曲なのか全部忘れてしまうので、

それからこのアルバムをゲットして聞いたら、この曲のドラムに自分で感激した。

この曲が大好きになって、それこそ毎日毎日、何十回も何百回も聞いた。

聞くたびに思うのが、

「このドラマーはなんて悲しいドラムを叩くんだろう・・・」

ということである。

「このドラマーは、その人生でどれほどの絶望を味わったのだろう・・・」

などとも想像してしまう・・・

まあ自分の人生は自分がよく知っているので「絶望」でもなんでもない。

単に「喜怒哀楽」が人より激しいだけの話である(笑)

では物理的にどのようにその「哀」を表現するのか・・・

これは後で「そうなんだ」と思ったことであるが、

要は「力の抜き加減」である。

1:47からのサビ、

これまで押さえて来たものがもうすぐ全部爆発するぞ・・・みたいなフィルに続いて、サビに入った瞬間にふっと力を抜く。

それが「悲しい」のである。

レコーディングの時には詞など全くわかってなどいなかったが、

実は見事に詞とリンクしている。

「完美生活(完璧に美しい人生)」など「ありえない」のである。

同様に前曲の「蓝莲花(ハスの花)」も同じである。

中国には「どうしようもないこと」がたくさんある。

(中国でなくても実はたくさんあるのだろうが)

天安門事件で仲間を殺され、

中国共産党に目の敵にされてライブを潰され、

そして許巍のようにショービジネスの世界に絶望して故郷に帰ったり・・・

中国の同じ世界で生きて、中国の同じ空気を吸っている私にとって、

その「気持ち」は手に取るようにわかる。

だから叩けたのである。

ではなぜ力を抜くと「悲しい」のか・・・

それはその直前までに秘めている「爆発力」だと思う。

「スローボールは力のないボールではない」

という言葉があるが、同様に

「小さい音は弱く叩くのではない」

ということである。

つまり「力いっぱい命がけで小さな音を出す」のである。

この秘めた「爆発力」が「悲しさ」を生むのである。

「世の中にはどうしようもないことがいっぱいある」

というメッセージとなるのである。

当然ながら「爆発力」が大きいほど「悲しさ」が大きいということになるので、

音の大きなドラマーの方が表現力が大きい。

江川ほーじんが自分のアンプのことを語る時、

「デカい音を出すために大きなアンプを使ってるんじゃない、

綺麗な音を出すために大きなアンプを使ってるんや!!」

と言う。

容量の小さいアンプをボリューム全開で鳴らすより、

余裕のある大きなアンプのボリュームを絞って鳴らした方が、

同じ音量なら大きなアンプの方が音がいいのである。

それと同じ!!

最後に前述の「蓝莲花」の話・・・

歌詞ともリンクするが、許巍のコンサートで若いドラマーがこれを叩いているのを聞いたことがある。

もうね、どうしようもない(>_<)

「没有什么能够阻挡(もう何も阻止するものはない)」

という歌い出しから始まるこの曲は、

ドラマーが最初のシンバルをピシャンと何も考えずに叩いた瞬間に全てが終わってしまう。

強く叩くと詞の意味は「本当に何も阻止するものはない\(^o^)/」という意味になってしまうし、弱く叩くと「絶望の中の一筋の希望」さえもなくなってしまう・・・

その間のほんの一握りのチカラ加減、それ以外に「正解」はないのである。

「リズムとは初恋のようなものだ」

と言ったことがある。

強く抱きしめれば壊れてしまう、

弱く抱きしめれば逃げて行ってしまう、

この恋を失いたくなければ、命がけでちょうどいい強さで抱きしめ続けなければならない。

「命がけでちょうどいい強さで叩き続ける」のじゃよ!!

ほんの一握りの強さの違いで曲のメッセージまでガラッと変わってしまうって凄いでしょ。

ドラムなんて音程もコード感もない、

ただ音の強さと密度だけしかない楽器だけど、

それだけで詞のメッセージすら変わってしまうぐらい大切な楽器なのよ。

ドラムはバンドの「指揮者」!!

だから音楽に最大の「愛情」と、最大の「責任感」を持って挑まねばならん。

別に中国語が分からなくても出来ることである。

曲を作った人が、歌手にこのように歌ってもらいたい・・・

アレンジする人がこのように歌ってもらいたい・・・

「ドラムをどう叩くか」はそのメロディーやアレンジの中に必ず答えがある。

それを敏感に感じ取って、それを命がけで表現する。

それだけである。

・・・てなことを偉そうに言っておきながら、

実はこの日のコンサートの時、

この「Young Rock Star」がこの曲を最後に歌うっつうので、ついつい強く叩き過ぎちゃったのよね(>_<)

そこで「しまった」とばかり弱めたりするともっと目も当てられない。

即座に判断してそれよりちょっと落としたぐらいの自然な流れの強さにして、

結果的に

「私はYoung Rock Starよ!!もう何も私を阻止するモノはないわ!!」

みたいな曲になってしまった(>_<)

すまん!!許巍!!

まあこんな「バージョン」もあるんだということで許してくれ!!(涙)

Posted by ファンキー末吉 at:06:51 | 固定リンク

2014年9月 9日

タムホルダーの共振

長かったようでホントに長かった(叫び過ぎて喉カラカラ)アーリー爆風ツアーもあと残すところ3本!!

9/9(火)佐野ケン

9/10(水)新横浜New Side Beach

9/11(木)八王子Live Bar X.Y.Z.→A

なのだが、11本全部それぞれの小屋のドラムセットを使わさせて頂いて、

実は昨日の渋谷RUIDO K2のドラムセットのチューニングには一番てこずった。

私は長くパール楽器のモニターをやらせて頂いているが、

実はYAMAHAだろうがTAMAだろうが、日本のメーカーはもう世界レベルなので、

今さらどのドラムの音はダメだということはない!!(キッパリ)

大事なのはやはり「チューニング」である。

ところがドラムは生き物で毎日音が違うので、

昨日のようにいくらチューニングしても鳴らないというのはたまにある。

ヘッドが死んでたりタイコが歪んでたり、ネジが錆びてて触感が狂ったり、

いろんな原因でどうチューニングしても鳴らないことはある。

右側に江川ほーじんの3000Wのベースアンプ、

左側に小畑秀光の180Wのギターアンプをフルに鳴らされた日にゃぁ、

鳴らないドラムセットでライブをするのは竹槍でB29にケンカ売るようなもんである。

今日の佐野KENのドラムセットはよく鳴ってくれた。

ところがここで問題なのはタムホルダーの共振である。

何をもって「よく鳴る」かと言うのは様々だろうが、

ワシはタムというのは「ボーン」と音が伸びるものだと思っている。

打面と裏のヘッドの張りを同じにするとその音は一番長く伸びるのだが、

裏を打面よりちょっと張ってやると「ドーン」とベンドダウンするチューニングとなる。

(まあ最近はだいたいのドラムには表に厚いヘッドを張るので必然的に裏より低いチューニングとなるのであるが・・・)

ところがそのよく鳴っているタムをタムホルダーにマウントした途端に「ブツッ」と音が切れるようになってしまうことがよくある。

原因がそのタムの音程の周波数にタムホルダーの共振が一致したから振動が吸収されてしまうからである。

これを解決するにはまずタムに挿すタムホルダーの深さを調整することから始める。

一番奥まで挿しているのならもっと浅くしてみるというものである。

2つタムをマウントする場合はお互いのタムが共鳴するので、

これは両方挿してみてその共鳴具合を見てみるしかない。

どの長さにしても共振して吸収されてしまう場合はもうチューニング(音程)自体を変えるしかないのだが、

せっかくよく鳴るようにチューニング出来て、それをまた最初からやり直すのは惜しいという場合は、

今日のドラムセットのようにセッティングを少し変えてみるしかない。

ちなみにこの写真、スティックが向いている方向が正面である。

ロータムがいびつに手前にセッティングされているのが分かると思う。

これは両方のタムがタムホルダーを一番浅く突っ込んだ時だけにしか鳴ってくれなかったので仕方なくこうなったのである。

通常のようにタムホルダーを左右に開いてしまったら途中に大きな空間が出来てそれこそ叩きにくいからね・・・

まあロータムが手前に来ているのと、そのおかげでフロアがちょっと後ろに下がっているの以外は、

まあそんなにいつものプレイとは変わらない。

要は鳴ればそれでいいのである!!(キッパリ)

江川ほーじんとガチで爆風初期のボツ曲を演奏して来た数日間。

あの時と同じように「お前になんか負けてたまるか!!」とガチで勝負して来た。

お互いあの頃よりももっと上手くなっている。

でも「向こう見ず」はあの頃からは少しも退化してはいない。

鳴れ!!ドラムセット!!今日も命がけの勝負をするのだ!!お前も命がけで鳴れ!!

9/9(火)佐野ケン

9/10(水)新横浜New Side Beach

9/11(木)八王子Live Bar X.Y.Z.→A

が終わったらひとりドラムツアーに出ます!!

2014/09/12

ファンキー末吉ひとりドラム@鶴ヶ島ハレ

2014/09/13

ファンキー末吉ひとりドラム@佐野ケン

2014/09/14

ファンキー末吉ひとりドラム@宇都宮BIG APPLE

2014/09/15

ファンキー末吉ひとりドラム@福島AREA559

2014/09/16

ファンキー末吉ひとりドラム@郡山Club#9

2014/09/17

ファンキー末吉ひとりドラム@仙台

2014/09/18

ファンキー末吉ひとりドラム@岩手 紫波情報交流館

2014/09/19

ファンキー末吉ひとりドラム@盛岡

詳しくは私のスケジュールページを!!

ひとりドラムツアーの軌跡はこちら

Posted by ファンキー末吉 at:18:51 | 固定リンク

2014年5月14日

歌うということ

ひとりドラムツアーで対バンになったドラマーからいい質問も受けて、

久しぶりにこの「ドラムの叩き方」でテクニック的なことを書けると思っていたが、

昨日渡辺英樹さんの歌入れをしてて感じたことがあったのでまた精神論をひとつ〜

基本的にワシは歌入れが嫌いである。

自分が歌えんからっつうのもあるし、

歌をディレクションするっつうのはこれがむっちゃパワーいるのな。

ほんと歌い手さんと一緒に命削ってるっつう感じ・・・

ちなみに中国では歌のディレクション料はヘタしたらアレンジ料よりも高い。

そりゃそうやわのう・・・いい歌録れたらそれで歌手は大儲け出来るわけやから・・・

歌のディレクションにも大きくわけて2種類あって、

ひとつはどんな歌手でも自分の歌い方にディレクションする人と、

その歌手の持ち味を引き出してあげる人。

ワシは「自分の歌い方」っつうのを持ってないから必然的に後者。

もう「お好きに歌って下さい」っつう感じ・・・

初めてディレクションをしたのは李慧珍(Li HuiZhen)という女性歌手で、

彼女は「自由に歌いなさいなんてプロデューサー初めてです」と言ってたが、

結局そのCDは大ヒットして、後にワシに歌をディレクションしてくれという話も来たが、やっぱ無理!!っつうわけで断っている。

中国のプロデューサーで歌をディレクションしないってワシぐらいちゃうか・・・

二井原実がX.Y.Z.→Aのデモでワシが歌ったのを聞いて、

「いや、リズムはもちろんのこと、音程も全然外してないんやけど・・・お前のは歌じゃない!!」

と断言して下さった(笑)

さてここからが本題であるが、じゃあ「歌」というのは何なのか。

すなわち「歌う」ということは何なのかということである。

渡辺英樹さんの歌を今からエディットして・・・

(というより、もうそのままでOKなのぢゃが)

田川ヒロアキという恐ろしく耳のいいアレンジャーのところに送る。

ワシも英樹も緊張するのよね・・・田川くんのところに送るのん・・・(笑)

ちなみに田川くん、ギター入れしてる時に、

アンプのスピーカーのすぐ近くにマイクを置いて、

大音量でアンプ鳴らしてそのマイクの音を聞いているのにも関わらず、

「スネアのスナッピーが外れてませんよ」

と、ブースの隅っこに置いてあるスネアのスナッピーの音が聞こえて注意するという耳の持ち主。

ワシと英樹と、

「クーラーの音ってさぁ・・・普通問題ないよねぇ・・・」

と言いつつ、

「やっぱり消しときましょう」

と気を使う始末。

あ、また話が逸れたが、「歌う」という話・・・

英樹さんの歌がいいのよ・・・

何がいいと言うと、ちゃんと「歌ってる」のね。

何を歌ってもC-C-Bになる・・・(笑)

これはどういうことかと言うと、

「どんなジャンルを叩いててもファンキー末吉のドラムだね」

と言うぐらい凄いことなのですよ。

最近よく一緒にライブをやってるのでわかるが、

英樹さんの歌い方には大きくわけてふたつあって、

ひとつはロック的にガナる歌い方。

もうひとつはC-C-Bのヒット曲のように、

ちょっと甘ったるく歌う歌い方・・・

「お前50も過ぎて何甘えてんだよ!!」

と冗談では言うが、これが大きな個性となって「C-C-Bらしさ」を醸し出しておる。

つまり「武器」やな。

ドラムで言うとフレーズとか叩き方とか、いわゆる「テクニック」。

ワシの歌で言うと、この「テクニック」を一切持ち合わせてないので、

いわゆる「棒歌い」、ただリズムと音程が合っているだけでしかないから、

「これは歌ではない」と言われるのである。

いわゆる「表現」である。

これがないと「音楽」にならん・・・

英樹さんの場合、ある時はガナって歌い、語尾になるとちょっと力を抜いて甘ったるくシメたりする。

まあもちろんこのふたつの武器だけではなく、

ある部分は息を多く吐いて歌ったり、

またある部分は喉をシメて歪んだ感じで歌ったりする。

これがやっぱ「歌手」それぞれの「歌い方」であって、

これを構築することによって「その人らしい」という「個性」にまで昇華するわけだ。

昔、嫁が花嫁道具として持って来た「関西ブルースCD」とか何とかいうコンピレーションアルバム。

中に入ってた優歌団の木村さんが歌うポップス調の曲・・・

いや〜・・・恐れ入った・・・

ひとつとして正しい音程がない(笑)

それでいてひとつとしてイヤな音程でない。

歌手の上手い下手はワシにはようわからんが、

「こいつ下手!!(>_<)」と思う歌手は、その音程に対して「責任」を持ってない。

こんな歌手は「嫌い」だなといつも感じる・・・

ドラムのリズムとは「戦いの連続」という話を書いたことがあるが、

歌とはもっと高度な戦いの連続なのだ。

木村さんはその戦いを「天使のダミ声」という「飛び道具」を使って命がけで戦ってらっしゃる。

Auto-Tune的に全然正しくないこの音程の全てに木村さんの「ドラマ」があり、

それは強いて言えば木村さんの「人生」である。

だから木村さんの歌を聞いて涙が出るのである。

「木村さん・・・あんたはやっぱ凄いわ」と泣くのである。

もともと「喉」という楽器はピアノなんかと違って、

「ド」の鍵盤を押したら必ず正しい「ド」の音程が出るものではない。

どのぐらいの喉の絞め方をしたらだいたいどのぐらいの音程かを経験則で習得しているだけの話なのだ。

だからいざ歌い出したらその歌い始めの音程がちょっとずれてるなんて当然のことで、

それをコンマ何秒の間に命がけで修正する。

これをあからさまにやると「音程を探ってる」となってブーイングを食らう。

そんなレベルではない。

木村さんのような飛び道具でなくても、

歌手はみんなご自身の武器を持っていて、

それを縦横無尽に使いながら命がけで音程をどこかに帰着させる。

本当に機械のような経験則で何の苦労もなく正しい音程が出せる喉があったとしても、それで歌を歌って人を感動させるとは限らない。

いろんな声色を使い分けれて、何オクターブの声域を持ってたとしても、

それで歌を歌って人を感動させるとは限らない。

まあドラムで言うと、どれだけ手足が早く動いて、

どれだけフレーズをたくさん持ってて何でも叩けたとしても、

それで人を感動させるプレイが出来るかというのは全然違う問題なのである。

武器が少なくたって、それを使って命がけで戦ってる人の方が人を感動させられたりするから音楽は面白い。

英樹さんの場合、まあ武器はたくさんあるのだろうが、

ワシはあの語尾でちょっと力を抜いて50も過ぎて甘えた感じでシメる落とし方に胸キュン(死語)となる。

人に歴史あり!!その歴史が形になるのが音楽なのである。

ドラマーの諸君、毎日メトロノームで練習してても上手くならんよ。

世の中に出て泣いたり笑ったりいろんなことを経験して、

それを自分なりに戦って乗り越えて来て初めて、音楽の中での戦いがわかる。

歌の話ばっかになったのでドラムの例でシメさせて頂こうと思う。

中国に許魏というシンガーソングライターがいて、

彼の復帰作である「時光・慢歩(ShiGuan ManBu)」というアルバムのドラムを叩かせて頂いた。

このアルバムが中国ロックの金字塔を打ち立てて、

それを叩いているドラマーであるということからファンキー末吉の名は中国でまた伝説化した。

何も有名アルバムに参加したからということではない。

ワシは許魏の「歌」をドラムで「歌った」のである。

彼が西安から出て来てレコード会社と契約して、

一番貧乏だった頃、彼の部屋でそのデビューアルバムのデモを聞かせてもらった。

中国ロックに新しい時代が来たと感じた。

その後デビュー、そこそこヒットはするがしょせんはロック、

大金を稼ぐことも出来ず、彼は傷心して田舎に帰ってゆく。

一説によるとそこから麻薬に手を出して、

禁断症状から抜け出すためにドアや窓を全部打ち付けて、

自分を椅子に縛り付けて耐えた(そんなことが出来るのか?)

それを救いに行ったのがこのアルバムのプロデューサーの栾树(Luan Shu)で、

そのドアを開けて彼を縛っている縄を解いて、

そしてその時に「こんな曲が出来たんだ」と言って歌って聞かせたのが「蓝莲花(蓮の花の意)」という曲であるという都市伝説。

聞き終わった栾树は彼を抱きしめてこう言った。

「お前はもう大丈夫だ。一緒に北京に帰ろう」

そしてこの復帰アルバムを作ることとなり、

許魏が指名したドラマーがワシだったというわけだ。

今ではもう彼のバックはやっていないが、

ある日イベントで許魏が出演していて他のドラマーが叩いてるこの曲を聞いた。

ワシはそのドラマーを呼び出して説教した。

「お前は何も分かっていない!!」

「没有什么能够阻挡(何もこれを阻止出来るものはない)」という歌い出しで始まるこの曲・・・

その歌に続いてドラムが入るのだが、そのシンバルが彼は少し強かった。

「アホか!!あんなんじゃ許魏のメッセージをぶち壊しだろ!!」

強く叩けばこのメッセージは「おりゃー!!誰にも邪魔させんぞー!!」というメッセージとなり、

弱く叩けば「もう無理なんです。誰にも邪魔させないなんて・・・」みたいな意味になる。

許魏のメッセージというのは「絶望の中に一筋の光を見た」というものだとワシは思ってる。

北京での初ライブを終えた時の打ち上げで本人にこのことを言ったら、

「それ以上言わないでくれ、泣いちゃう・・・」

と笑った。

ちょうどいいある強さのシンバルだけが唯一「絶望の中の一筋の光」を表現出来るのだ。

その強さで叩いてこそ客は号泣するのだ。

その歌い手の人生に・・・

リズムとは「初恋」のようなものとよくワシは言う。

「オッサンが何をまあロマンチックな」と笑われることもある。

弱く叩けば失ってしまう、強く叩けば壊してしまう、

そんな一発を命がけで叩くことこそが「歌う」ということなのだ。

音程なんてどうでもいい、外れているのもわからないような人にはこの戦いはわかるまい・・・

英樹さん素敵な歌をどうもありがとう。

オマケ:2万人が泣いた許魏伝説の北京ライブ

中国に行けば今だに初対面の人に「このコンサート行きました」とか「DVDで見ました」とか言われることが多い。

Posted by ファンキー末吉 at:09:07 | 固定リンク

2013年12月21日

誰でも叩けるドラムソロ

先日は店で「ファンキー末吉とドラムミーティング」なるイベントを行った。

「ファンキー末吉と飲みながらドラムのことを語り合おう」

というこれまたコアな内容の飲み会に、

誰が来るんだろうと思ってたら意外とたくさんの人が集まってくれてびっくりした(笑)

ドラムクリニックなんかをやっても

「では何か質問がある人!!」

と言っても誰も手を挙げないくせに、

全部終わって片付けとかしてたらみんな質問に来るという現象を日本でも中国でもよく経験したが、

こうして飲みながら質問するというのはハードルがかなり低いのでみんなも楽しいのだろう。

まずは店のドラムセットをメンテ!!

ヘッドを全部外して緩んでいるネジを全部締める。

入場料払ってやって来た客にそれを手伝わせたり、

六角レンチがなかったら客に買いに行かせたりと、

前半はゆる〜くゆる〜く始まり、

タムのチューニングの時にはとくとくと持論を説いてみたり、

まあ中盤から徐々に「ドラムミーティング」っぽくなって来る。

酒を飲んだらドラムを叩けなくなるのでセッティングが終わったらさっさとデモ演奏!!

全中国パールクリニックツアーのために作ったVisionRocks等の曲を数曲演奏して「飲み」!!

飲みながらゆる〜く色んな質問に答えてゆく。

聞く方も答える方も飲んでるのだから遠慮がない(笑)

そのうち「おいお前、ドラム叩け!!」と客をステージに上げる。

老若男女入り乱れていろいろドラムを叩かせているうちに、

小畑秀光のバンド「秀光」のドラマー、響太の番になり、

「お前ドラムソロって出来る?」

という話になった。

「いや、出来ません」

と言うので、

「それじゃあ俺が出来るようにしてやろう」

となる。

ドラマーにとってドラムソロは高嶺の花のように思えるだろうが、

コツさえ掴めば簡単なことなのぢゃよ。

要は「構成力」!!

特にテンポの決まってないフリースタイルのドラムソロは、

自分の叩けるフレーズをどう組み立てるかということだけによってびっくりするほど完成されたドラムソロになる。

「取りあえず好きに叩いてみて」

出来ても出来なくても取りあえずソロを叩かせてみる。

「出来ません」

と言って途中で挫折するのだが、それでもいろんな叩けるフレーズ、叩きたいフレーズが出て来る。

その中で印象に残ったフレーズ、ああこれを叩きたいんだなというフレーズを頭に留めておくのだ。

「じゃぁソロを作りましょう」

フレーズを整理してゆく。

「まず初っ端はさっき叩いたシンバルものね!!」

初っ端は「掴み」なのでインパクトが必要である。

「次はタムものね」

タム回しには所々ブレークを入れるように指示する。

その方が単調にならなくてよい。

「じゃあ次はリズムもの」

本人が叩きたがってた6連のバスドラの前に16分のバスドラを付け加える。

ここは少々テンションを落としてもいいのだ。

ウルトラマンを見てみろ、

最初っからスペシウム光線を出せばいいのにその前に長々と空手チョップだのを出しておる。

つまり空手チョップみたいなユルい技を出しとかねばスペシウム光線も効きやしないのだ。

ところがやりたがってた6連のフレーズもいざやってみると怪獣が倒れるまではいかない。

「じゃあそこでもう一度16分に戻ってみて」

押すばかりでは怪獣にも効果がない。

時には引いてみるのも効果的である。

「じゃあ最後にブラスト!!」

デスメタルなどにある4倍速のビート、

この速度でやると死んでしまうだろうが遠慮なく死んで下さい!!(笑)

ちゃんと叩けるか叩けないかは関係ない、死ぬか死なないかなのです。

ここで見事死んでしまえたらドラムソロは完成です!!

あ、死んだ・・・

いや、もう一回最初っから同じように叩いてみてくれる?・・・

最後にもっと盛り上げるフィナーレが必要じゃが・・・

何?もう技がない?・・・じゃあ簡単なのを伝授しよう。

シンバル叩いて最初はゆっくりから段々速く、最後にはやはり死んで頂こう!!

あ、死んだ・・・

いかんいかん、忘れんように一度録画しとくから最初っからもう一回叩いてくれる?(笑)

かくして響太のドラムソロが出来上がった。

おう、叩けるフレーズだけで見事にドラムソロが完成されておる!!

あとは毎回ライブでやって技を足したり引いたりしてゆけばよい。

「間」とかはお客さんがいないと実際わからんからの〜

見届けに行ってやって下され〜

Posted by ファンキー末吉 at:14:28 | 固定リンク

2012年4月22日

ドラムを叩くということ・・・

響太という高校生ドラマーがいる。

小畑秀光というキチガイが

「こいつは見どころがあるんですよ」

と言って連れて来たので相当のキチガイかと思ったが、

まあワシの印象としたらおとなしくて可愛い普通の「子供」である。

人はワシと北朝鮮の子供達との交流の番組を見て、

「ファンキーさんって子供好きなんですねえ」

とか言ったりするが、

誤解なく言うとどちらかと言うと子供は「嫌い」である。

「自分の子供は例外である」と言うが、

その例外がファンキー村の7人の子供達、

そして北朝鮮の「ロックの生徒達」に広がっているだけで、

どちらかと言うと子供好きかどうかと言われれば嫌いだと思う。

「子供ドラマー」というのがまた嫌いで、

全中国をドラムクリニックで廻っていると、

「これでもか」というほど中国の「ちびっ子天才ドラマー」と出会うが、

その親や先生などから

「ファンキー先生、どうですかねえこの子は?プロになれますかねえ」

と質問される度にうんざりする。

「ちょっと見どころがあるなあ」と思った子供に世話を焼いたところで、

そのほとんどが10年もすればドラムなんて叩いてないのである。

世話を焼くだけ無駄である・・・

と言いながらどちらかと言うと「出会い」は大切にする方なので、

大人ドラマーだ子供ドラマーだは関係なく、

それはそれでひとつぐらいドラマーとしてのキーワードを与えておいたりする。

それが心の底から理解出来たドラマーだけが次のドアを開けることが出来る、

そんな「宿題」を与えてたりするのだ。

そもそもが「音楽」に大人だ子供だは関係ない!!

子供ドラマーのそのほとんどが「子供である」ということで拍手をもらっている。

中国で「スーパーちびっ子ドラマー」の演奏を見た後も、

必ず惜しみない拍手を与えなければならない。

「お前のドラムは音楽以前の問題だよ!!」

などと「本当のこと」を言おうものなら、すぐさま

「何て大人げない」

と総攻撃を受けることとなる。

これは一種の「暴力」である。

「拍手は芸人を殺す」という言葉があるが、

そんな拍手が子供ドラマーの「才能」を容赦なく殺してゆく。

あのアホな大人ドラマーを見ればわかるだろう。

有名であるがだけでちやほやされているドラマーにろくにドラムが叩けるヤツがいないのは、

「その人であればそれだけでいい」

というミーハー共の拍手によってその「芸」が殺されてしまったからに他ならない。

「いや、響太は違うんです!!

こいつはもう自分は音楽で生きてゆくしかないと思ってますから!!」

と小畑秀光のキチガイは言う。

「何言うてんねん!!子供ドラマーである限り、

ステージで失敗したってシマッタという顔したらみんなカワイイと思って許されるだろ。

お前や俺がステージでそれやって許されると思うか?

ステージは何だ?!!戦場だろ!!俺らは生きるか死ぬかでステージやっとるんじゃ」

とかつい「本当のこと」を口走ってしまうと、小畑秀光のようなキチガイでさえ、

「そんな大人げない・・・」

という目でワシを見る・・・

「いいよ、わかったよ!!21日のX.Y.Z.→Aのライブに連れて来い!!

ドラムの後ろでずーっとその命懸けの戦いを見させとけ!!

それで何かを感じることが出来たら一生音楽でも何でも好きにやればいい!!」

というわけで昨日のライブは響太がずーっとドラムの後ろで見ていた。

リハの時に

「ここに座って1ステージずーっと俺のドラムを見とけ」

と言ったらドラムの後ろでちょこんと正座して見てたので、

「楽にしてみてたらいんだよ」

と言い直した(笑)。

どうもワシは「顔が恐い」らしくよく人にこのような緊張感を与えるらしい・・・(笑)

本番が始まる前にワシは響太にこう言った。

--------------------------------------

間違ってもオカズなんか聞いてんじゃないぞ。

「これどうやって叩いてるんだろう」なんてこと考えた瞬間に、

もう「音楽」を聞く状態になってない。

オカズなんて何叩いたって「音楽」になるんだ。

注意深く聞くのはむしろ「スネア」だよ。

「パーン」って音が鳴るだろ、

その「パーン」を全部呑み込むつもりで叩くんだよ。

「ン、パーン、ン、パーン」と音が続くだろ、

それを全部呑み込みながら叩いてるんだ。

オカズ叩いてる時にもその「パーン」が聞こえてるようなつもりで叩く。

その「感覚」を覚えておいて、

次に自分がドラムを叩いた時に同じように「パーン」を呑み込むように聞きながら叩く。

「あれ?何か違うなあ・・・何が違うんだろう・・・」

と思ったらそれこそが「音楽への入り口」よ。

スネアの音にはいろんな「表情」があるからそれを聞くんだ!!

特にバラードなんかではその音色がとても「悲しい」ものになったりする。

「どうやったら叩けるんだろう」は次の段階だ。

要はその「表情」が「感じ取れる」かどうかよ。

感じ取れなかった一生それを叩くことは出来んからな。

例えばAメロとBメロ、そしてサビは全部その「表情」が違う。

オカズを叩く。

何を叩いたっていい。ただ「今からサビですよ」という「気持ち」が大切だ。

そしてサビに行く。

「パーン」というサビの「音色」を、

今度はサビの間じゅう「同じ音色」になるように踏ん張って叩く。

それを「聞く」んだ。それを「感じる」んだ。

ドラムなんて所詮は「同じ音量」の「同じ音色」を「同じタイミング」で叩くだけに尽きるんだよ。

それに命を賭けてるだけの話だよ。

--------------------------------------

要は「責任感」の問題である、とよく人に説明する。

オカズを叩く、人間なんだから当然ちょっとヨレる、

次のスネア一発でそれを強引に、

いや強引だとは気付かれないように命懸けでそれを修正する。

「あ、今度はちょっと強過ぎた」それを次の一発で修正する。

一発一発を命懸けで「キープ」するのだ!!

その繰り返しを「リズム」と言う。

だからリズムには「人生のドラマ」がある。

「戦いの連続」なのだ!!

チャラチャラした性格のとある大人ドラマーにこう説教したことがある。

「お前、今その瞬間にヘラヘラ笑って誤摩化しただろう!!

何でそれを次の一発で命懸けで取り戻そうとしない?!!

お前はずーっと人生をそうやって生きて来たんだ。

ヘラヘラ笑ってたら今まで全て許されて来たんだ。

俺は違う!!俺がそれをやってたらもう周りに誰もいなくなる。

だから俺は戦って生きるしかなかったんだ!!

だから今も命懸けで戦う!!それだけだよ!!」

ちんちんに毛も生えてない子供には分かるはずもないので今回は言わなかったが、

中国の若い衆にはこれをよく「初恋」に例えて説明する。

「初恋の感覚を思い出せ!!

強く抱きしめたら壊れてしまう。

弱く抱きしめたら逃げてしまう。

じゃあお前はどうする?

あ、強かった・・・死にもの狂いで次の一発で何とかするだろ?

弱かった・・・命懸けで次の一発を何とかするだろ?

その連続がリズムなんだ!!

要はどれだけ"愛してるか"だよ・・・」

こんな話をしていると昔プロデュースした萌萌(MengMeng)という歌手を思い出す。

「恋の歌が歌えないの・・・だって私・・・恋したことないから・・・」

と言ってた彼女、華々しくデビューして以来そう言えばあまり噂を聞かないなぁ・・・

「ママなんて捨ててもいい。何を失っても、全て捨てても私はこの人と一緒にいたい」

そんな気持ちになったことがない人間に人の心を打つ歌なんか歌えるわけなんかないじゃろ・・・

「人生」とはそんなにうまいことばっかいくもんではない。

その証拠に現実の「恋」はそのほとんどが「大失敗」に終わる。

だからドラムを叩くときぐらいは失敗はしたくない。

ここは自分だけの「ドリームキャッスル」なのだ!

「失敗するぐらいなら死んだ方がまし」なのだ!!

「戦場」なのだ!!戦って生きるのだ!!

それを人は「ロック」と言う。

響太は素直な男の子である。

怖い顔した変なオッサンにわけのわからんことを言われて、

緊張してドラムの後ろに正座して、

ひょっとして言われた通り結局はスネアだけ聞いて何も理解出来なかったかも知れない(笑)

でもいいのだ!!ワシはこう言った。

「今日俺が言ったことが理解出来なくてもずーっとこれを覚えとけ!!

いつかひょっとしたらわかる時が来るかも知れない。

ああ、あの時に聞いたことはこれこれだったんだ、と」

ワシは響太の父親でも何でもないので、

「お前はこう生きろ」などということは出来ない。

自分の人生なのだ。

子供だろうが何だろうが、自分で決めて自分でそれに向かって戦ってゆかねばならない。

社会に出ればいずれわかるだろう。

恋をすればいずれわかるだろう。

まっとうに生きたってどうせ人生なんてシンドイもんなのだということを。

そしてキチガイとして世間と戦って生きたってシンドイもんなのだということを。

神様はこの部分だけは人間を平等に作った。

「人生はどんな人間にも平等にシンドイ」のである!!

初恋をして、熱病のように「この人といれたら何も要らない」と思うような同じ気持ちで、

「何を捨ててもいい、一生貧乏でもいい、僕はロックで生きるんだ!!」

と思った時にまたワシのところに来ればいい。

その時にまたドラムの後ろで正座してこのドラムを聞いてみろ。

初めてこのオッサンがどう生きて、

どう死んでゆくのかを「感じる」ことが出来るだろう。

頑張れ響太、お前の人生はまだまだ長い!!

逃げてはいけない!!戦って生きるのだ!!

Posted by ファンキー末吉 at:09:06 | 固定リンク

2011年6月 7日

ドラムを教えるということ・・・

こうして全中国をクリニックツアー(もう既に「コンサートツアー」となってしまっているが)で廻って、

全国各地のいろんな老師(先生)達と会う。

「僕は北京でドラムやってたんだけどやめて田舎に帰って、

全然違う仕事についたんだけどやっぱ音楽のそばにいたいと思って、

それで脱サラしてドラム教室始めたんだ」

という老師もいれば、

「ドラムなんか叩いてて金になりますか?

生徒集めて教室やった方が全然儲かるじゃないの!」

という老師もいる。

人それぞれである。

ワシはもちろん前者の老師の方が個人的には好きだが、

まあ人の人生である。ワシがとやかく言うことではない。

日本では有名ドラマーがモニターとなってドラムの売り上げに貢献するが、

中国ではこの老師たちがモニターとなる。

それはパールドラムの中国の代理店である中音公司の、

そのドラム担当である沙が考え出した中国ならではのシステムである。

「有名ドラマーをモニターにしたって、

若い衆は必ずしもパールドラムを買うとは限らない!!

先生をモニターにしたらその生徒は必ずパールを買うではないか!!」

という発想で始めたそうだが、

まあ今のところはそれが中国マーケットでは成功してると言えるだろう。

そして、日本のドラム教室はロックをやりたい若者が習いに来たりするが、

中国ではピアノなどの習い事と同様その生徒のほとんどは子供である。

ロック好きには時々、

「あいつのどこがモニターに値する腕がある?!!

あんなのは子供騙して金にしてるだけじゃないか!!」

などと言うやつもいるが、

ワシは決してそうは思わない。

「いいドラマーが必ずしもいい先生とは限らない」

そしてその逆もまた真なのである。

まあ稀には菅沼孝三のように

世界的なドラマーでもあり教室をいくつも持つ優秀なドラム教師でもある人もいるが、

ワシはと言うとやはり根気がないのか「人に教える」というのはからっきしである。

ある時、院子に若いドラマーがワシを訪ねてやって来た。

「僕は今までドラムを練習して来てわかった。

僕が伸び悩んでいる原因はいい老師と巡り会わなかったからだ!!

高名なファンキーさん、お金はいくらでも払います。

是非僕を弟子にして下さい!!」

ワシは聞いた。

「君はどうなりたいの?」

「決まってるじゃないですか、あなたのようになりたいんです。

国内の大きなコンサートは全部僕が叩き、

レコードは全部僕が叩き・・・」

無理〜!!!!

更にこう聞いた。

「じゃあどんな音楽が好きなの?」

「何でも好きです。ロックもジャズも・・・何叩いたっていいです!!」

ワシはこんこんと言った。

「お前は決して音楽が好きなわけではない。

金儲けが好きなだけだ。

本当に音楽が好きなら俺と一緒にここで住めばいい。

1年も一緒に住めば俺から学べることはいっぱいあるぞ!!」

まあ住んだとしてもだいたい数日で泣いて逃げてゆくだろう。

酒飲んで毎晩さんざん説教されてスティックも握らせてもらえないんだから・・・

日本の職人気質に、

「お前はまだ料理の心を知らん!!

包丁を持つなんて10年早いわ!!!」

みたいなのがあると聞くが、まさに「ドラム道」だとてそれだとワシは思う。

不思議なことにドラマーにはひとりもいないが、

ベースの韓陽、キーボードの張張などはワシから巣立って行って、

今では若手で一番仕事の多いミュージシャンのひとりとなった。

ワシから「音楽とは何か」、「仕事とはどうやってするのか」、

など、まさにワシの生き様からモノを学んだのだ。

全くもってワシはいい「先生」ではない。

ワシが教えられるのは「生き様」であって「ドラム」ではないのだ。

今回非常に熱心な老師がいて、何かと言うとワシに質問する。

「ファンキーさん、

やっぱシングルストロークはテンポ200まで練習しないとダメですよねえ」

菅沼孝三だったらそこで的確なアドバイスが出来るだろうが、

そんな「基礎練習」とやらをやったことのないワシは、

非常にバツが悪いのではあるが「知りません」と答えるしかない。

テンポ200でツーバスを踏むこともあるが、