2015/08/03

若き天才ピアニストとの出会い

羅寧(Luo Ning)

・・・

大陸の中国語では「罗宁」と簡体字で表記するが、

本人が好んで繁体字で表記しているようなのでここではこちらで表記する。

その昔、北京にJAZZが入って来た頃・・・

こちらで住む欧米人などがJAZZの生演奏を聞きたがるニーズがあって開店された

北京最初のJAZZクラブ「CD Cafe」で演奏してた当時「若者(笑)」・・・

・・・今は大御所となった北京のJAZZマスター達・・・

中国ロックの創始者「崔健(Cui Jian)」のバンドメンバーとして活躍していた彼ら、特にサックスの「劉元(Liu Yuan)」はCD Cafe」の株を買い取って、

自ら夜な夜なその店で演奏すると共に後輩の指導も積極的に行っていた。

当時北京のJAZZミュージシャンは数えるほどしかおらず、

Jamセッションをやったって彼のライブのメンバーと同じメンバーしか演奏出来ないないのだから必然的に後輩を育ててゆくしかなかったのだろう(笑)

ワシも当初から彼らとセッションをしてた「JAZZ仲間」だったのだが、

ある日とんでもないテクニックを持った若者が現れ、

「お前どこでそんなこと覚えたんだ?」

とびっくりしたことが何度かある。

クラシックばっかりやってた若者が、

劉元(Liu Yuan)から「これやってみろ」と言われ、

やってみたら「出来た」・・・

・・・なんだ簡単じゃん、JAZZって言うの?これ?・・・

そんな天才達がアメリカに留学し、本格的にJAZZを学んで帰国しているのが今の北京のJAZZシーンである。

(注:JAZZクラブでは相変わらず北京滞在の欧米人プレイヤーが中心となって演奏しているが、彼ら帰国組は既に「別格」となっている)

そんな中にこの羅寧(Luo Ning)がいた・・・(のだろう、今回初顔合わせの時に彼の態度からその時代に面識があったであろうことを感じ取った)

どの国でもロックやJAZZや、そんなマニアックなジャンルをやってたところで食うに困ることが多い。

彼も帰国してからは一番「金になる」流行歌のアレンジやプレイの仕事を中心に活動していたようだが、

ある日キューバに留学して帰って来てからこのようなスタイル(ラテンJAZZピアニスト)になったと言う・・・。

この話をしてくれたのは、同じピアニストとして

「国内のピアニストとして唯一崇拝しているのは彼だ」と言う張張(Zhang Zhang)である。

昨日行われたこのピアノコンサート、

ワシの25年来の友人である老栾(Lao Luan)、栾树(Luan Shu)の末弟、栾三儿(LuanSanEr)の請け負った初の大仕事だということで、

ワシは半年以上前からこのスケジュールを押さえられていた。

「海外からもゲストを呼ばねばならないんだけどこの前のオルガンの人は呼べないか?」

と頼まれて大高清美さんに打診、

(さすが北京で何度もライブやってると違いますな)

しかしカシオペアのコンサートと被っていてNG、

それではということで向谷実さんに打診、

「あとはお前が英語で直接やり取りしろよ」

と言ってたら全然やり取りがダメで実現しなかったところ、

どこからか引っ張って来た外国人女性ピアニストを中心にこんな面子でコンサートが行われることと相成った・・・

羅寧(Luo Ning)の出演は、

「国内で誰か凄いピアニストっていないか?」

と聞かれた張張が強く彼を推薦したからである。

これは想像なのだが、制作サイドとしては

「ドラムはFunky、ベースは有希子(ようしーず)でいいんでねーの?」

と思ったのだが羅寧(Luo Ning)自身は不安だったのだろう、

数ヶ月前に一度リハーサルが行われた。

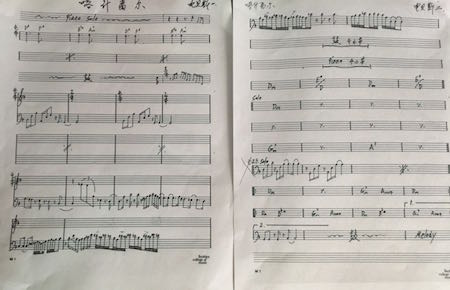

その時に渡された譜面がこれ(>_<)

ここから少し「読譜力」という話になるが、

まあ独学ではあるが昔から譜面は少々読めてたワシではあるが、

「譜面なんか全然読めへん(30年前の話)」と言ってた和佐田と一緒にスタジオ仕事をした時、

アニメのメドレーかなんかで勧進帳みたいな譜面を渡され、

ワシが四苦八苦しているのを尻目に和佐田がすらっと弾きこなしていたことがあってびっくりした。

「譜面なら読めるよ」と言いつつ、

譜面を渡されて初見で弾く現場よりも譜面を書いて初見で弾かせる立場だったワシが、いつの間にか「経験値」として和佐田に追い抜かれてしまっていたのだ・・・

そんなこんなで「これではいかん」とばかりいろんなセッションに身を投じて、

初見でいろんな難曲を叩きこなしたりしながら精進はしているつもりなのじゃが、

この1枚目の一番下の段から2枚目に渡る32分音符のキメだけはもう如何ともし難い(>_<)・・・

これをほぼ初見で弾きこなしているユッコ嬢は凄いなと思いながら冷や汗ダラダラで初リハーサルは終わった。

まあ完璧には叩けてはいなかったのぢゃが、

「まあ大丈夫だろう」ということでそれから数ヶ月・・・

サマードラムスクールが終わった次の日、

朝一番の飛行機で北京に飛んでそのままリハーサル・・・

これが全く忘れていてまるで叩けない・・・(>_<)

そうなって来ると今度はプレッシャーでますます叩けなくなるのな・・・

四苦八苦のリハーサルが3日間続き、

「何とかついてゆく」ぐらいのレベルでリハーサル終了・・・

リハの録音(自分用にHHの横で録音したので音質はナニですがちょっと聞いてみて下され)

さて1曲でこれですから先が思いやられます(>_<)

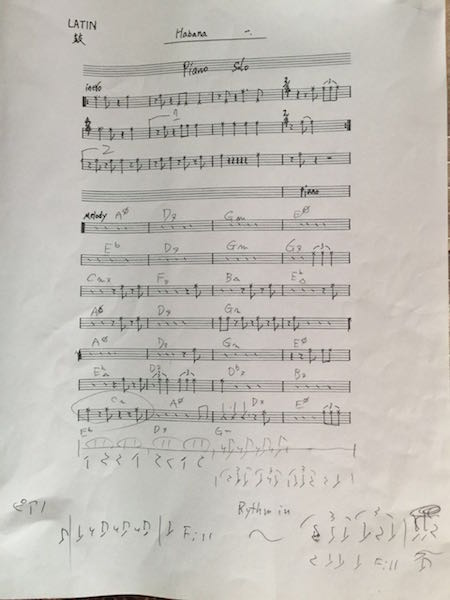

2曲目の譜面はこれ!!

思うにこれら譜面はきっと本人が書いているのではないのな・・・

きっと弾いてる音源を聞いてお弟子さんか誰かが譜面に起こしているのだろう、

何度やってもイントロが合わないと思ったら、

これはきっと「4小節目は3拍子ではなく2拍子だろう」と解釈!!

つまりこれは4分の7拍子なのだ!!

「好きこそモノの上手なれ」で少々でもラテンの知識があってよかったが、

ラテンなんかで時々ある7拍子のフレーズで、

しかもそれを「1、2、3、4」という乗りではなく「ターターター」とベタっと演奏する(>_<)

彼にしてみれば「何で出来ないかなぁ・・・」という感覚なのだろうが、

これを理解しなければまず初見で叩けるフレーズではない。

当然ながら3段目の3小節目は譜面的に間違いで、

音源を聞いてみて2拍3連のよくあるラテンのキメだと理解、

途中に出てくるラテンでよくあるキメも書き加えておき、

ドラム譜だけでは構成がわからないのでコードを書き加えておく・・・

あとこれはワシ自身の話だが、

「曲が書けなければバンドが終わる」

で「作曲」という作業に手を染め始めたアマチュア時代、

幸いアレンジなどで生計を立てられるようになってふと気付く・・・

ドラマーとして遠回りをしてないか?・・・

そんなヒマがあったらもっと基礎練習すればもっともっと高みに登れるのではないかと悩んでた時期を経て、

「こんな人生を歩んだからこんなドラムが叩けるんだ」

と悟ってから、ワシは自分の強みは「音楽の理解力」だと思っている。

作曲家として、アレンジャーとして曲を解釈して、

その曲の作家やアレンジャーが求めるであろう構成力をドラムで表現する。

そしてこの曲のようなむっちゃ早い曲の場合、

「今どこを演奏しているのか」ということを見失わないために、

普通のドラマーだったら「小節数」だけが頼りであるところ、

「今演奏しているコードが何である」ということがわかるということはとても強い武器になるのだ。

(JAZZの人はみんなやってると思う)

・・・と言ってもこれぐらい早いテンポの上に、

ラテン特有の8分や16分(この譜面の取り方だと4分や8分)で食ったりされるのでもうふーふー言いながらついて行かねばならない(>_<)

何とか曲やキメを把握して、

「じゃあ通してやってみましょう」

ということになって初めてわかるのだが、

冒頭の「Piano Solo」というのはフリーソロからカウントで入ったりするのではなく、

全くのキメフレーズがあって早弾きの6連符を聞き取って、

カウントなく全員同時にイントロに入らなければならない.。

しかも「そのテンポで」というのではなく微妙に早かったり、

「ターターター」とベタっと演奏してたりするので、

入るのが一瞬遅れただけでもうついてゆけない(>_<)

結局まともにイントロが演奏出来たのは3日のリハーサル

(1日に2回ぐらいしかこの曲はやらないので都合6回)

のうちこの1回だけ(>_<)

(と言ってもまだちゃんと叩けていない)

この段階ではドラムは合わせてないが、

譜面最下段1小節目のキメは彼の音源を聞いたらこのように弾いているものの、

一緒にやってゆくと2拍目は8分喰いではなく頭で弾いているのではと分かって来る。

その方が2−3のリズムに乗っていて弾きやすいのである。

ラテンを叩くJAZZドラマーでもちゃんとしてない人が多い中、

彼は本場キューバで勉強して来ただけあって2−3だ3−2だはさすがにちゃんとしていて、

逆にこちらがそれにちゃんとしてれば完璧に一緒に「乗る」ことが出来る。

譜面の下の方に書いた2拍3連のキメも、

実際は杓子定規にこんな風に弾いているのではない。

微妙に「訛って」いるのである(>_<)

「どんなキメなの?やってみて」

と言うと

「じゃあクラーベを叩いて」

と言うのだが、

それが「1、2、3、4」の頭打ち手拍子ではなく、

「2−3のクラーベ(3拍目は喰う)」を叩いて初めてこの2拍3連のキメが理解出来るのだ。

「2−3に対して訛っていて、必ずしも1、2、3、4に対して正しくないが、2−3に対して正しい」

という「乗り」なのである・・・。

まあこれが・・・なかなか合わない(笑)

結局1曲通して全部完全に叩けたことがなく大舞台にて本番!!(>_<)

皆さんワシの精神状態のほどを想像出来ようか・・・

サウンドチェックの時に1曲通してみるがやはり叩けない(>_<)

本番前に彼がこう言った。

「テンポが早いから叩けないんじゃない?ちょっと落とそうか?」

これでワシのプライドはズタズタになった・・・

本当はもっと速くしたいのにワシのために妥協する?・・・

それでドラマーとして胸を張って生きてゆけるのか?・・・

「いや、イメージトレーニングしてるから本番は大丈夫!!いつもの速さでやって!!」

そう言ったのであるが、やはり安全策を取ったのか本番は少々速度を落としたようだ・・・

まあところどころヨレてはいるが、自己採点80点ぐらいの演奏は出来たと思うが・・・

ちょっと悔しい・・・

これが「ロック」だったらドラマーとして人に妥協させたりしたか?・・・

「専門のジャンルじゃないから」と言い訳することは出来るだろう。

でもそれをやってるとそのジャンルの音楽しかやれなくなってしまう。

この世にはこんなに素晴らしい音楽がたくさんあるのに、である。

頃を同じくして張張がWeChatでこんなメッセージを発信した。

「ここに皆さんに声明を発したいことがあります。

私は22歳で北京にやって来て酒場でピアノを弾いて来ました。

世話になっているお兄さんお姉さん、そして恩師の皆さんのお陰により、

今こうして音楽を探求する入り口まで来ています。

偉大な音楽の世界の中では私はまだまだひよっこです。

まだまだ全ての音楽のジャンルを勉強し尽くしたわけでもなく、

皆さんとの仕事の中で、ライブの中でいつも勉強し続けている状態です。

だから皆さんにお願いがあります。

お仕事の中で私を老師(先生)とか大師(大師匠)と呼ばないで下さい。

そう呼ばれた場合、私は返事をしません。

名前を呼び捨て、もしくは小張とお呼びください。

よろしくお願い致します」

このコンサートの大トリは張張率いる「子供が喜ぶ映画音楽メドレー」。

8曲全てをアレンジし、打ち込んでレコーディングし、

バンマスとして、またプレイヤーとして頑張ってトリを飾った。

(偉くなったよのう・・・シミジミ)

まあストリングスのアレンジは手伝ってやったが、

基本的にワシはただの「ドラマー」として参加。

クリックに合わせて8曲ポップスを叩くなど、

別に「酒を飲んでても出来るし〜」などと言って笑ってたが、

まあ羅寧のコーナーが終わって全身脱力して一杯やりたい気持ちではあったけど、

酒もなかったし「仕事」だから飲まずにそのコーナーに挑んだら、

何の因果か1曲目が始まった時にクリックを流しているイヤホンが腰につけているワイヤレスボックスから抜け落ちた!(◎_◎;)

それを接続し直すには両手を使わねばならないのでドラムは叩けない・・・

幸い最初の数個のクリックは聞くことが出来たので、

そのテンポでみんなにはカウントを叩き、

両手がふさがるのでバスドラだけを踏みながら両手でイヤホンを挿し直した。

ちょっと手間取ったが、1回目のAメロが終わった頃事なきを得て、

クリックが聞こえた時にそのクリックとそのバスドラはぴったり合っていた!!

打ち込みの音の中で流れているリズムを刻んでいる音源を聞いて何とか狂わないようにバスドラを踏んでいるからである。

こんなにぴったりと合っていることは珍しいが、

少々ずれてもそれをうまいこと修正する「経験値」は持ち合わせている。

何せ爆風デビュー当時から、

キーボードがいないバンドのために自分で打ち込んで、

それに合わせてクリックを聞きながらドラムを叩いて来た。

仕事では自分がアレンジして打ち込んで、

それを自分で出しながらどんなトラブルにも対処して来た。

これが自分の「本職」!!

酒飲んだりナメてかかったりしなければどんな状況に陥っても最低限(それを人は「最高」と言う)レベルをキープすることが出来る。

でもこの日のコンサートで、

羅寧のコーナーがなく、この「本職」だけをやってたとしたら、

演奏終了後の満足度たるやどの程度のものだっただろう・・・

何も「本職」が今ではあまりに簡単になってしまったので卑下しているわけではない!!

「仕事」なのだからお金をもらってドラムを叩く。

それがいくらであろうと「仕事」であり、

例えそれがタダであろうとドラムを叩くのが「人生」である。

羅寧とのセッションで学んだことは多い。

JAZZを始めてもう30年、ラテンを学んで20年、

そんじょそこらのプレイはもう問題なく出来るようになったが、

「本職」ほど叩けているかどうかは疑問である。

世の中にはまだまだ学ばねばならないことが多い。

張張はコンサート終了後

「今日のプレイは自分としては70点ぐらいだったけど、

これからももっと精進して頑張りたいと思う」

とWeChatにメッセージを残していた。

ワシも自分のJAZZはまだまだ70点ぐらいだと思う。

でもこの天才ピアニストがワシをこのレベルまで連れて来てくれた!!

2000年から10年ほど北京に拠点を移して活動していたが、

その時に困っていたことが

「ガチでバトルが出来るプレイヤーがいない」

ということだった。

だから張張が酒場で弾いているのを見つけて彼を育てた。

だが今は彼が崇拝するレベルの若いプレイヤーがこうして育っている。

中国の音楽界の中では「老師」「大師」「亜州鼓王」とか呼ばれ、

その名声にふんぞり返っている場合ではない。

今から羅寧にこんなメッセージを送ろうと思う。

「親愛なる偉大なピアニスト、そして私の新しい音楽仲間へ。

昨日は君の音楽でいろんなことを勉強出来た。

ドラマーとして、君の音楽がもっともっと私を育てていってくれると感じたセッションだった。

もしよかったら私のことを先輩だとか大師だとか思わずに、

一緒に音楽を探求する仲間として今後も一緒にセッションをして欲しい。

合作愉快!!」

彼との超絶なプレイの音源は、

そのうち映像がネットでUPされると思うのでその後にここに貼り付けたいと思う。

合作愉快!!